开花期以后是粮食作物产量形成的关键时期,而且这也预示着叶片功能的逐步减退。以往的研究表明,玉米产量的大部分来自花后的光合物质积累,此时叶片的光合活性直接影响到籽粒灌浆,因此,在生长阶段后期较高的叶片生理活性是保证高产量的关键因素。

吉林省地处中国东北平原中部,属于温带大陆性季风气候;地势平坦,土壤肥沃;夏季高温多雨、昼夜温差大,日照资源丰富,这些优势促使吉林省成为我国重要的粮食储备地,也是世界三大黄金玉米带之一。大量研究表明,玉米叶片在生育后期衰老速率显著增加,归因于玉米叶片相互遮挡,通风透光不良,致使中下层叶片接受不到阳光,达不到光补偿点,玉米群体光合能力下降[1]。因此,不少学者认为通过改变玉米种植方式,即改变种植行向和行距,可以改善叶片的遮阴情况,从而增加光合有效面积,增加光合速率,延缓衰老。

近年来,前人虽然研究行向和行距的不同配置对玉米群体环境的影响,但是对单株玉米生理指标的影响还鲜有报道。本研究借鉴以往研究,采用田间试验种植不同行距和行向的玉米,分析其生育后期不同叶片的光合速率及可溶性糖等各类指标。基于这些叶片衰老生理指标的差异性,分析和评价行向和行距田间配置对玉米叶片衰老所产生的影响,探讨不同种植模式下延缓玉米叶片衰老的作用机理,为玉米产量的提高提供理论基础。

1 材料和方法

1.1 试验地概况

试验地位于吉林省德惠市米沙子镇晨光村6社,中国科学院东北地理与农业生态研究所德惠试验基地(东经125°33′28″,北纬44°12′21″),该地区属于中温带大陆气候,年均温为4.4 ℃,年平均降水量520 mm,无霜期138 d。试验区土壤为中层黑土,耕层土壤(0~20 cm)基本理化性状为有机质26.9 g/kg,全氮1.20 g/kg,全磷1.06 g/kg,全钾16.9 g/kg,速效氮119 mg/kg,速效磷18.0 mg/kg,速效钾111 mg/kg,土壤容重1.12 g/cm3,pH值6.6。

1.2 试验设计

试验方法采用裂区设计,将玉米种植行距设为住区,行向设为副区。种植行距分为65 cm+65 cm、90 cm+40 cm和160 cm+40 cm,种植行向分为南北向(SW)、东西向(EW)和南偏西20°(SW20)行向,共设计9个小区,每个小区面积600 m2,3次重复。玉米品种为良玉99。试验设计采用人工点播的方式,其中,播种密度为6.50万株/hm2,五氧化二磷及氧化钾均为90 kg/hm2。播种之前,基肥采用全部磷肥与钾肥以及40%的氮肥,追肥用剩下的60%氮肥。其余管理措施参照当地农田管理。

1.3 样品采集及测定

于玉米开花后60 d取样,自地面以上最先生长出的叶片称为第1片叶,向上依次分别为第2片叶,第3片叶……。取第9片叶(记为9th leaf,代表下部叶片)、穗位叶(记为Ear leaf,代表中部叶片)和第20片叶(记为20th leaf,代表上部叶片)。按照“S”形方式在各小区内,选取3株具有代表性且生长状态类似的玉米植株进行测量。本试验采取Li-6400p便携式光合仪测定光合速率。可溶性糖采用蒽酮比色法[2]。可溶性蛋白质含量采用考马斯亮蓝-G250比色法[3]。游离氨基酸总量采用水和茚三酮法[4]。脱落酸含量采用酶联免疫法(ELISA)[5]。

1.4 统计分析

本研究测定的结果为3次重复测定值的平均值,数据分析借助Excel 2016和SPSS 16.0 2种软件分别进行统计及差异显著性分析。

2 结果与分析

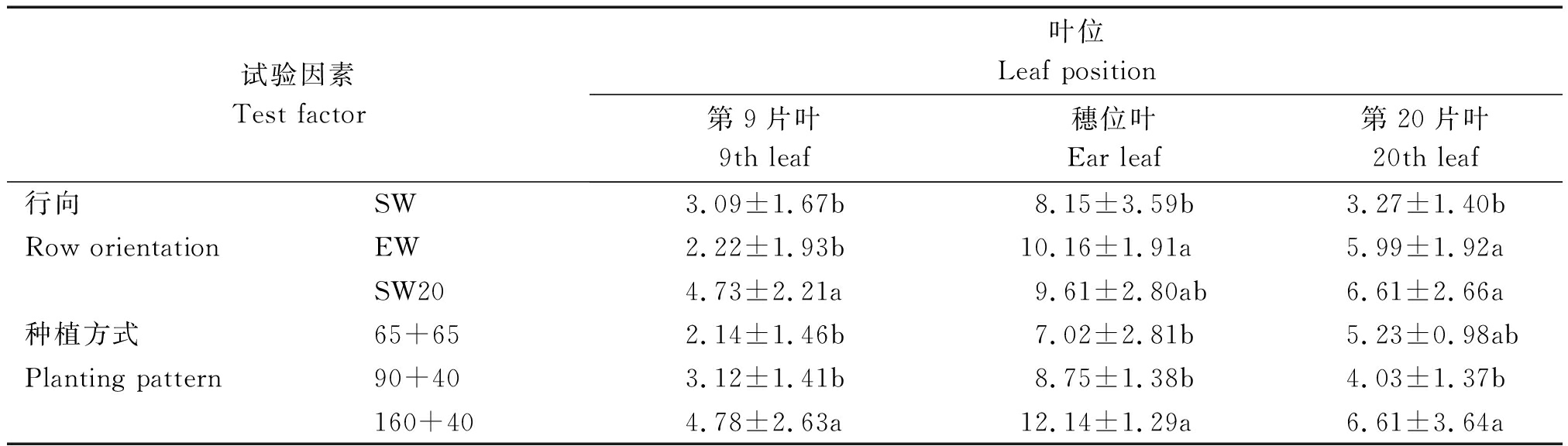

2.1 不同行向和种植方式对玉米成熟期不同部位叶片光合速率的影响

不同田间配置构建了不同的群体冠层结构,玉米群体间的遮阴郁闭程度决定叶面积指数动态变化和叶片持绿时间,而直接影响作物群体光合性能。光合特性的相关指标如光合速率是表征光合作用的重要因素,很多研究表明叶片衰老的一个典型特征是光合作用的降低。

不同行向和种植方式下玉米成熟期不同部位叶片光合速率见表1。对比不同行向和种植方式,不同部位玉米叶片的光合速率均存在差异。其中,不同行向间,南偏西20°行向种植的玉米上部叶片光合速率显著高于南北行向102.1%,下部叶片中光合速率分别显著高于东西行向和南北行向113.1%,53.1%。不同种植方式间,160 cm+40 cm行距种植的玉米不同部位叶片光合速率均大于其他2种行距,其中,上部叶片显著高于90 cm+40 cm行向64.0%,穗位叶和下部叶片与其他2种行距相比,差异均达到了显著水平,穗位叶比90 cm+40 cm行距和65 cm均匀垄高38.7%和72.9%,下部叶片分别高53.2%和123.4%。上述分析结果表明,在成熟期内,行向为南偏西20°,行距为160 cm+40 cm的玉米上部叶片和下部叶片光合速率明显高于其他2种模式,原因可能是结合太阳的日变化规律,并且根据试验地的纬度,通过公式计算得到南偏西20°行向,可以使种植行的水平投影最短,保证作物植株得到光照时间最长;如果要使作物群体光能利用状况达到最好,相互遮阴最小,宽行行距进一步增加到160 cm,通风透光情况会得到进一步改善。

表1 不同行向和种植方式下玉米成熟期不同部位叶片光合速率

Tab.1 The photosynthetic rate of different parts of maize during mature stage with different row orientations and planting patterns μmol/(m2·s)

试验因素Test factor叶位Leaf position第9片叶9th leaf穗位叶Ear leaf第20片叶20th leaf 行向SW3.09±1.67b8.15±3.59b3.27±1.40bRow orientationEW2.22±1.93b10.16±1.91a5.99±1.92aSW204.73±2.21a9.61±2.80ab6.61±2.66a种植方式65+652.14±1.46b7.02±2.81b5.23±0.98abPlanting pattern90+403.12±1.41b8.75±1.38b4.03±1.37b160+404.78±2.63a12.14±1.29a6.61±3.64a

注:表中数据为3个重复的平均值,同列不同字母表示处理间在0.05水平上差异显著。表2-5同。

Note:The data in the table is the average of three replicates.Different letters in the same column indicate significant difference between treatments at 0.05 level.The same as Tab.2-5.

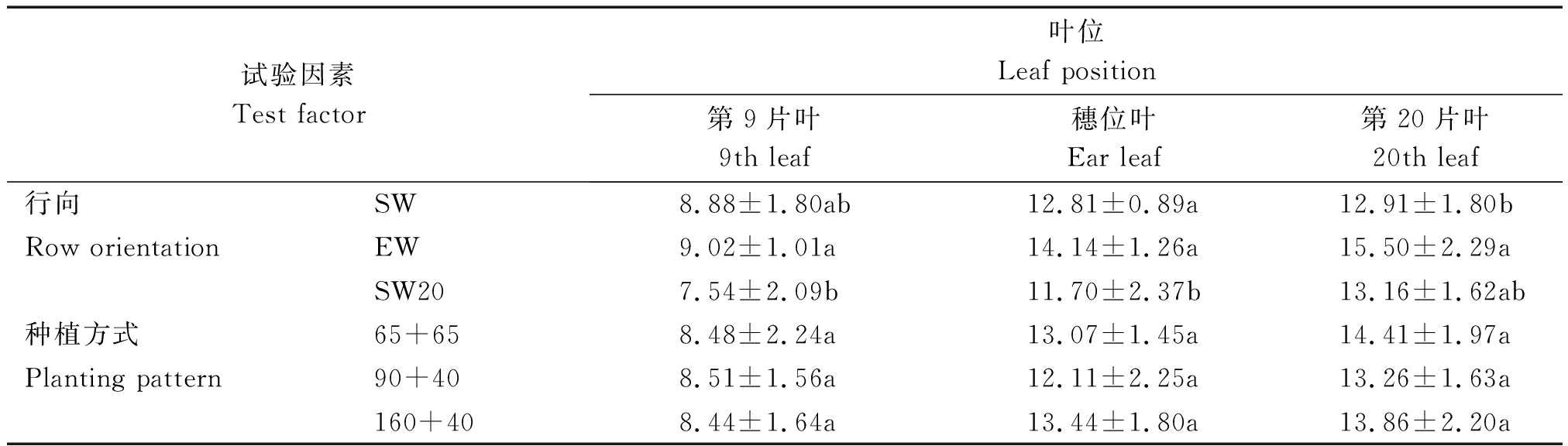

2.2 不同行向和种植方式对玉米成熟期不同部位叶片可溶性糖含量的影响

可溶性糖(例如葡萄糖、蔗糖等)对于植物的生命周期有着至关重要的作用。它不仅为植物的生长和发育提供能量和代谢中间体,而且还具有指示植物体老化的作用。不同行向和种植方式下玉米成熟期不同部位叶片可溶性糖含量见表2。其中,通过不同种植方式获取的玉米不同部位的叶片,其可溶性糖含量差异并不显著。不同行向间,东西行向玉米不同部位可溶性糖含量均高于其他2种行向,其中,上部叶片显著比南北行向高20.2%,穗位叶和下部叶片分别显著比南偏西20°行向高20.5%和19.6%。原因可能是玉米叶片为了适应衰老胁迫,防止细胞进一步脱水受损,通过主动积累可溶性糖,从而增加细胞渗透势。而南偏西20°行向玉米植株衰老较慢,对同化物的需求增加,叶片中可溶性糖累积量减少。

表2 不同行向和种植方式下玉米成熟期不同部位叶片可溶性糖含量

Tab.2 The soluble sugar content of different parts of maize during mature stage with different row orientations and planting patterns mg/g

试验因素Test factor叶位Leaf position第9片叶9th leaf穗位叶Ear leaf第20片叶20th leaf 行向SW8.88±1.80ab12.81±0.89a12.91±1.80bRow orientationEW9.02±1.01a14.14±1.26a15.50±2.29aSW207.54±2.09b11.70±2.37b13.16±1.62ab种植方式65+658.48±2.24a13.07±1.45a14.41±1.97aPlanting pattern90+408.51±1.56a12.11±2.25a13.26±1.63a160+408.44±1.64a13.44±1.80a13.86±2.20a

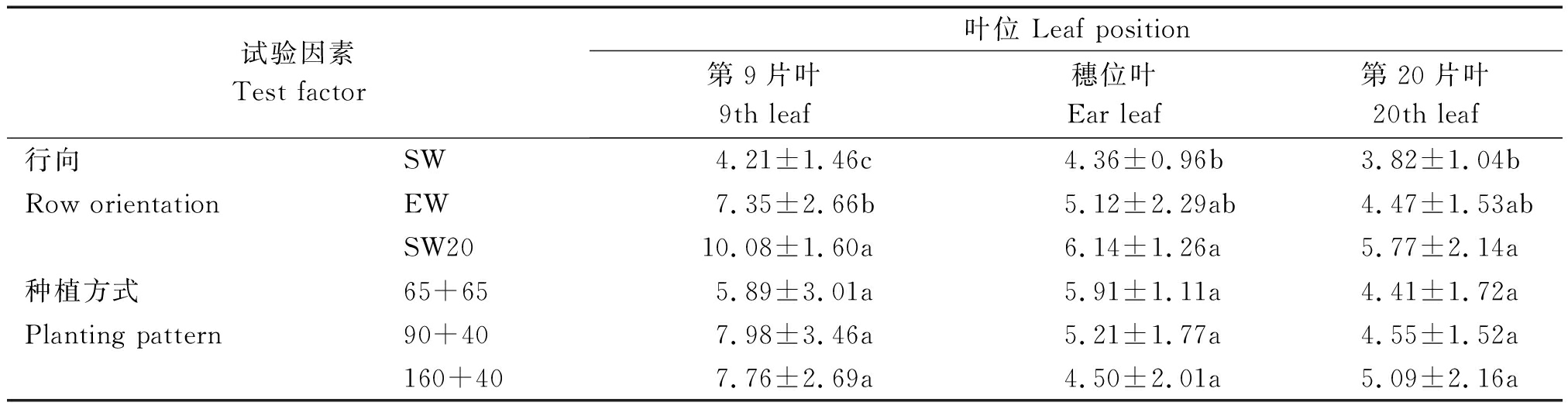

2.3 不同行向和种植方式对玉米成熟期不同部位叶片可溶性蛋白含量的影响

叶片中可溶性蛋白通常是一些酶蛋白,如进行光合作用的RuBP羧化酶约占作物叶片可溶性蛋白质的50%,它的含量可以反映酶总体水平的高低,酶含量与叶片衰老程度成正比,因此,其降解程度可以反映叶片的衰老程度[6]。

不同行向和种植方式下玉米成熟期不同部位叶片可溶性蛋白含量见表3。其中,不同种植方式玉米不同部位的叶片可溶性蛋白含量没有达到显著差异。不同行向间,南偏西20°行向种植的玉米不同部位叶片可溶性蛋白含量均高于其他2种行向。其中,上部叶片和穗位叶可溶性蛋白含量显著高于南北行向,分别高51.0%和40.8%。下部叶片中可溶性蛋白含量分别高于东西行向和南北行向37.4%和140%,均达到了显著水平。说明南偏西20°行向种植玉米可以减缓叶片衰老过程中可溶性蛋白含量的下降速度,从而与光合作用有关的蛋白酶含量较高,有利于延长叶片生育后期的光合功能期,为物质积累和转运创造条件。研究发现均匀垄玉米上部叶片和下部叶片中可溶性蛋白含量明显低于2种宽窄行处理下玉米,表明行距的增加有利于叶片生产和积累较多的光合产物,为籽粒灌浆提供重要的物质基础。在叶片衰老过程中,蛋白质被大量降解,降解产物转运到强生长位点[7-9]。

表3 不同行向和种植方式下玉米成熟期不同部位叶片可溶性蛋白含量

Tab.3 The soluble protein content of different parts of maize during mature stage with different row orientations and planting patterns mg/g

试验因素Test factor叶位 Leaf position第9片叶9th leaf穗位叶Ear leaf第20片叶20th leaf 行向SW4.21±1.46c4.36±0.96b3.82±1.04bRow orientationEW7.35±2.66b5.12±2.29ab4.47±1.53abSW2010.08±1.60a6.14±1.26a5.77±2.14a种植方式65+655.89±3.01a5.91±1.11a4.41±1.72aPlanting pattern90+407.98±3.46a5.21±1.77a4.55±1.52a160+407.76±2.69a4.50±2.01a5.09±2.16a

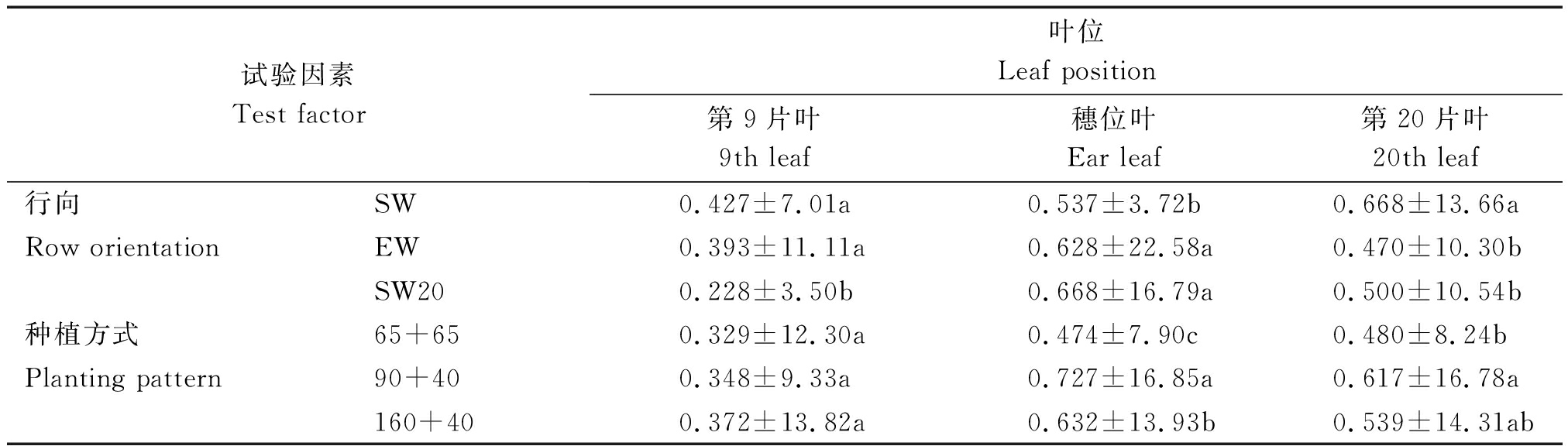

2.4 不同行向和种植方式对玉米成熟期不同部位叶片游离氨基酸总量的影响

游离氨基酸是指未参与蛋白质分子合成的氨基酸,与蛋白质的合成和降解联系密切。不同行向和种植方式下玉米成熟期及不同部位叶片中游离氨基酸总量见表4。不同行向间,南偏西20°行向玉米穗位叶游离氨基酸总量显著高于南北行向24.3%,但南北行向玉米上部和下部叶片游离氨基酸总量显著高于南偏西20°行向,分别高33.9%和87.2%;不同类型种植行距下,行距为90 cm+40 cm的玉米上部叶片和穗位叶的游离氨基酸,其总量均明显高于其他2种行距,上部叶片分别比65 cm均匀垄和160 cm+40 cm行距高28.5%和14.5%。穗位叶分别比65 cm均匀垄和160 cm+40 cm行距高53.4%和15.0%,为其叶片光合功能的维持和生育后期的籽粒灌浆打下了基础。

表4 不同行向和种植方式下玉米成熟期不同部位叶片游离氨基酸总量

Tab.4 The free amino acids content of different parts of maize during mature stage with different row orientations and planting patterns mg/g

试验因素Test factor叶位Leaf position第9片叶9th leaf穗位叶Ear leaf第20片叶20th leaf 行向SW0.427±7.01a0.537±3.72b0.668±13.66aRow orientationEW0.393±11.11a0.628±22.58a0.470±10.30bSW200.228±3.50b0.668±16.79a0.500±10.54b种植方式65+650.329±12.30a0.474±7.90c0.480±8.24bPlanting pattern90+400.348±9.33a0.727±16.85a0.617±16.78a160+400.372±13.82a0.632±13.93b0.539±14.31ab

2.5 不同行向和种植方式对玉米不同部位叶片脱落酸含量的影响

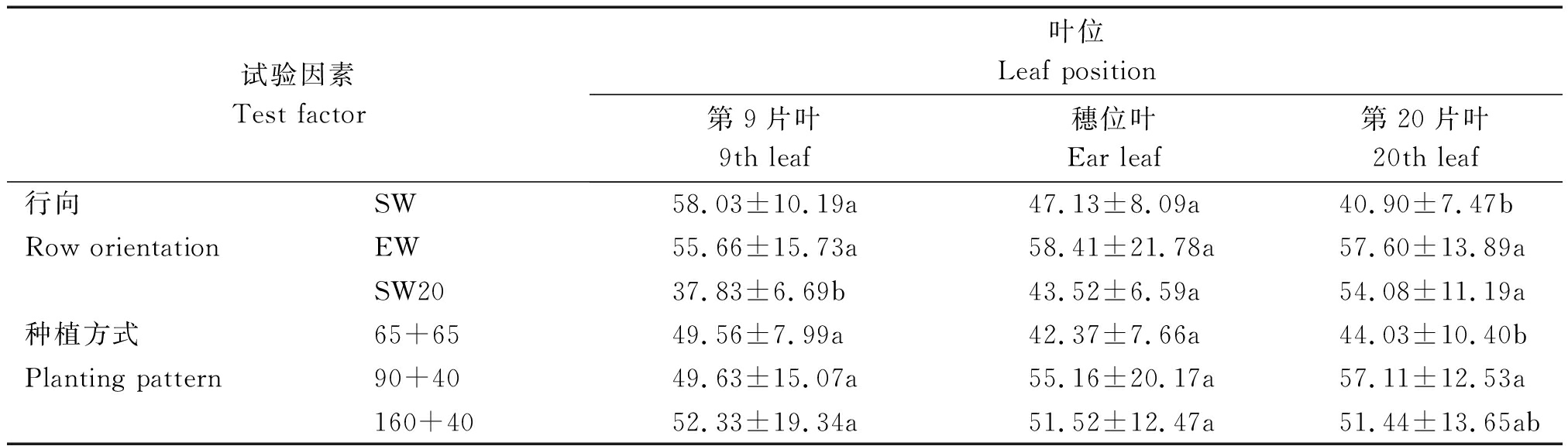

伴随叶片衰老过程,植物体发生一系列的信号反应,其中激素(如脱落酸)是与衰老关系密切的最重要的信号物质,是可以用来描述叶片衰老的最有力的生理指标之一。不同行向和种植方式下玉米成熟期不同部位叶片脱落酸含量见表5。不同行向间,东西行向玉米上部叶片脱落酸含量(以鲜质量计)显著高于南北行向40.8%,南北行向和东西行向下部叶片脱落酸含量分别显著高于南偏西20°行向53.4%和47.4%。不同种植方式间,90 cm+40 cm行距上部叶片脱落酸含量显著高于65 cm均匀垄29.7%。在正常条件下,植物组织中ABA的含量非常低,但在即将进入秋季休眠的成熟老化组织或器官中,特别是在各种胁迫(干旱,低温等)下,ABA含量非常高[10]。因此,研究表明南偏西20°行向种植玉米,比其他2种行向对于延缓生育后期叶片衰老更为有利。

表5 不同行向和种植方式下玉米成熟期不同部位叶片游离脱落酸总量

Tab.5 The abscisic content of different parts of maize during mature stage with different row orientations and planting patterns ng/g

试验因素Test factor叶位Leaf position第9片叶9th leaf穗位叶Ear leaf第20片叶20th leaf 行向SW58.03±10.19a47.13±8.09a40.90±7.47bRow orientationEW55.66±15.73a58.41±21.78a57.60±13.89aSW2037.83±6.69b43.52±6.59a54.08±11.19a种植方式65+6549.56±7.99a42.37±7.66a44.03±10.40bPlanting pattern90+4049.63±15.07a55.16±20.17a57.11±12.53a160+4052.33±19.34a51.52±12.47a51.44±13.65ab

3 讨论与结论

玉米作为C4高光效作物,在温度和湿度适宜的条件下,日照越强,光合作用越强。建立高光合生产系统可以截获更多的光合有效辐射,是提高产量的关键[11-12]。适宜的行向和行距配置可以构建良好的群体冠层结构,使冠层的光,温湿度和二氧化碳等微环境得到改善。

余利等[13] 研究发现,通过东西行向种植的玉米,行间日均风速、日均光强均高于南北行向,但累计积温较低,日均也相对湿度较小。王庆燕等[14]报道行向明显影响着玉米茎叶的形态发生。与南北行向相比,东西行向明显促进了玉米中上部叶片的生长,并且大口期以后植株生物量的积累增加,促进了干物质由营养器官向生殖器官的转运,收获指数增加,产量提高。理论上认为东西向种植玉米遵循我国地理位置以及太阳东升西落规律,比南北行向更有利于作物生长,而且由于地形和风向等方面的不同也有所不同。Tsubo等[15]研究发现,玉米种植行向对冠层光截获率、光能利用率及叶面积指数均无显著影响,只是南北行向种植玉米产量略高于东西行向,并且行向对玉米干物质的积累和分配并无作用。张丽华等[16]认为正常环境下,南北行向玉米产量较高,这与余利等[13]、汪先勇等[17]研究认为东西行向种植玉米可获得较高产量的结果不同。

杨克军等[18]研究表明,用宽窄行方式(100 cm+40 cm)栽培平展型玉米比等行距(70 cm)栽培可以提高产量。有的研究者认为同一密度下不同行距配置时大小行种植比等行距更有利于获得高产[19]。然而,并不是所有研究都表明宽窄行种植可以出现增产的效果。例如,山西临汾农科所研究得出过大小垄减产的结果。杨利华等[20]研究了相同的密度种植玉米,并发现宽窄行(80 cm+40 cm)和等行距(60 cm)相比产量无明显差异,但均显著低于等行距(50 cm)的栽培方式。宽窄行种植通风透光好、更利于增产的观点在实际生产中存在较大的差异,这可能是因为选用品种、种植密度以及当地生态和地理条件等的差异所造成的[21]。

南偏西20°行向,160 cm+40 cm行距应用地理学知识,依据夏季北半球不同区域太阳高度角、太阳方位角的变化规律,借助太阳高度角、方位角以及物体投影长度等公式,计算得出作物群体可获得的最大光合速率和最长光照时间的最佳栽培垄向和垄距组合。通过采用改变垄向和垄距,提高作物群体光能利用率和光合效率[22]。

多数研究表明:随着叶片的逐渐衰老,叶片组织不断老化导致其对光能的捕获和转化、传递能力逐步变弱,光合速率也呈现出下降趋势,可溶性蛋白质和可溶性总糖含量下降,而游离氨基酸总量增加。花后随着叶片衰老,叶片的可溶性糖、可溶性蛋白和游离氨基酸之间存在着某些联系:南偏西20°行向玉米成熟期不同部位叶片可溶性蛋白大于其他2种行向。但是可溶性糖含量小于东西行向,这与以往的观点不同,原因可能是叶片为了适应衰老胁迫,主动积累可溶性糖,增加细胞内渗透压,防止细胞失水。在玉米的叶片衰老进程中,蛋白质在蛋白酶的作用下被分解成各种氨基酸,然后以酰胺态的形式转移,叶片中的游离氨基酸含量的变化基本上可以反映蛋白质的降解情况[23]。南偏西20°行向玉米穗位叶游离氨基酸总量显著高于南北行向,这与可溶性蛋白含量与游离氨基酸总量呈负相关的观点是不一致的,原因可能是叶片中可溶性蛋白降解速率大于合成速率,产生游离氨基酸被运到籽粒中合成新的蛋白质。吉林省德惠市夏季多为西南风向,所以采用南偏西20°行向,玉米群体通风状况较好,从而影响作物的光合作用和干物质积累,进而影响产量的形成。

因此,在吉林省德惠市,光照、温度和降水趋势相对稳定,可以通过改变种植行向和行距来改善玉米生产条件。特别是南偏西20°行向,在延缓吉林地区玉米生育后期叶片早衰中的作用更为显著。

[1] 王佳奇.纳米碳对玉米生长及养分吸收的影响[D].哈尔滨:东北农业大学,2013.

[2] 张志良,翟伟菁.植物生理学实验指导[M].3版.北京:高等教育出版社,2003.

[3] 张宪政.作物生理研究法[M].北京:农业出版社,1992.

[4] 白宝璋.植物生理学(上:理论教程) [M].北京:中国农业科技出版社,1996.

[5] 吴颂如,陈婉芬,周 燮.酶联免疫法(ELISA)测定内源植物激素[J].植物生理学通讯,1988(5):53-57.

[6] 张 权,张 莉,焦念元,等.隔年深耕对夏玉米花后叶片衰老和子粒产量的影响[J].玉米科学,2013,21(5):62-65.

[7] Cox M C,Qualset C O,Rains D W.Genetic variation for nitrogen assimilation and translocation in wheat:I.dry matter and nitrogen accumulation[J].Crop Science,1985,25(3):430-435.

[8] 杨淑慎,高俊凤,李学俊.高等植物叶片的衰老[J].西北植物学报,2001,21(6):1271-1277.

[9] Feller U.Proteolytic enzymes in relation to leaf senescence[J].Plant Proteolytic Enzymes,1986(2):49-68.

[10] 张 炜,高 巍,曹 振,等.干旱胁迫下小麦(Triticumaestivum L.)幼苗中ABA和IAA的免疫定位及定量分析[J].中国农业科学,2014,47(15):2940-2948.

[11] 张君臣.玉米高光效栽培技术[J].农业与技术,2013(12):111-111.

[12] 霍 垲,陆 巍,李 霞.干旱胁迫下调节ATP的含量对提高转玉米C4型pepc水稻光合速率的影响[J].中国生态农业学报,2015,23(5):605-613.

[13] 余 利,刘 正,王 波,等.行距和行向对不同密度玉米群体田间小气候和产量的影响[J].中国生态农业学报,2013,21(8):938-942.

[14] 王庆燕,叶德练,张钰石,等.种植行向对玉米茎叶形态建成与产量的调控效应[J].作物学报,2015,41(9):1384-1392.

[15] Tsubo M,Walker S.Shade effects on Phaseolus vulgaris L.intercropped with Zea mays L.under well-watered conditions[J].Journal of Agronomy and Crop Science,2004,190(3):168-176.

[16] 张丽华,姚海坡,吕丽华,等.遮荫对不同种植行向夏玉米生长发育及产量影响效应分析[J].华北农学报,2015,30(S1):157-161.

[17] 汪先勇,汪从选.玉米不同行向的不同定向结穗栽培对产量影响的研究[J].贵州气象,2009,33(6):7-9.

[18] 杨克军,萧常亮,李 明,等.栽培方式与群体结构对玉米生长发育及产量的影响[J].黑龙江八一农垦大学学报,2005,17(4):9-12.

[19] 王静静,张自坤,张洪勇,等.密度和行距配置对色素辣椒光合特性及产量的影响[J].北方园艺,2016(23):63-66.

[20] 杨利华,张丽华,张全国,等.种植样式对高密度夏玉米产量和株高整齐度的影响[J].玉米科学,2006,14(6):122-124.

[21] 田 畅.行向和行距对玉米叶片衰老的影响研究[D].北京:中国科学院大学,2018.

[22] 孙露莹.玉米不同种植模式对土壤酶活性及微生物量碳氮的影响[D].北京:中国科学院大学,2015.

[23] 杨 兰.源库调控对玉米叶片衰老和氮素转移的影响及其生理机制[D].北京:中国农业大学,2016.