不同灌溉集成模式对冬小麦产量形成特点的影响

吕丽华,王学清,黄冀楠,张经廷,董志强,贾秀领

(农业部华北地区作物栽培科学观测实验站,河北省农林科学院 粮油作物研究所,河北 石家庄 050035)

摘要:为了明确限水灌溉条件下冬小麦微灌集成模式节水高产的产量形成特点,2015-2017年在河北藁城采用灌溉方式×播期两因子裂区试验,研究了适期播种和晚播条件下微灌和畦灌2种集成节水模式对冬小麦生长发育指标、产量性状及耗水特性的影响。结果表明,底墒充足的平水年(2015-2016年)与底墒不足的干旱年(2016-2017年)微灌小麦产量形成特点不同。底墒充足的平水年份,适播期下(10月10日)微灌模式生长指标和产量性状与畦灌模式相当或稍低于畦灌,而推迟播期时(10月15日)微灌模式优势更为明显。与畦灌相比,播期推迟时微灌水肥一体多次灌溉使小麦生长更快,LAI、后期叶片SPAD值以及籽粒灌浆速率明显较高,因此,千粒质量增加5.2%~8.8%,产量增加3.4%~3.5%。微灌对土壤水利用量更高,耗水量较畦灌低3.8%~4.5%、WUE较畦灌高7.3%~8.5%,并且微灌晚播耗水量稍低于适播期小麦,而产量和WUE明显高于适播期小麦。而底墒不足+降水少的干旱年份,微灌总灌水量较低,水肥一体多次灌溉的优势难发挥,无论适播期还是晚播,微灌LAI、后期旗叶SPAD值、灌浆中后期籽粒灌浆速率均低于畦灌,造成产量降低6.6%~13.0%。因此,在底墒充足的平水年份,提倡小麦采用微灌+晚播技术,在节约57.7 mm灌溉用水的同时可实现产量和WUE协同提高,实现增产4.1%,WUE提高16.7%,灌溉方式和推迟播期对产量贡献相当。

关键词:冬小麦;微喷灌;畦灌;播期

冬小麦作为河北平原主要粮食作物,生育期耗水量为370~450 mm[1-2],而同期降水量仅为60~150 mm[3],必须进行补充灌溉才能满足其生长发育的水分需要[4]。而当前河北平原存在水资源紧缺和农业用水浪费并存的现状,因此,采用节水灌溉技术,是实现农业可持续发展的必要保证。

有学者认为[5],集成单项技术是农业科技革命的一个新的重要特点,对现有技术的集成,有利于技术的进步。河北省农林科学院粮油作物研究所耕作栽培研究室自20世纪70年代开始进行小麦节水灌溉技术的研究,形成了河北山前平原小麦畦灌节水集成模式[6],并且自2012年开始又进行了微灌溉技术的研究,设置了冬小麦畦灌和微灌水分运筹、播期搭配、高效施肥等试验的对比研究,集成了小麦微灌水肥一体化节水技术模式。与传统畦灌相比,微灌能有效控制灌水定额,降低浅层土壤容重,控制土壤养分下渗,改善作物的生长发育环境[7];还可以提高叶面积指数[8]、叶片叶绿素含量[9],降低水资源耗损率[8],从而提高作物产量和水分利用效率[10-11]。

目前,针对畦灌[12-13]和微灌[8,14-15]及这2种灌溉方式下不同灌溉量[16-18]的研究较多,但在当前河北平原冬小麦一直提倡适期晚播的环境下[19],灌溉方式搭配晚播,即把2种集成节水灌溉模式综合分析的报道较少。本研究重点分析了冬小麦在微灌和畦灌2种集成节水模式下产量的形成特点,以期明确微灌技术模式小麦增产效果及有关生理特性,为小麦节水高产栽培实践提供技术支撑。

1 材料和方法

1.1 试验地点

2015年10月至2017年6月在河北省农林科学院粮油作物研究所藁城堤上试验站进行田间试验。该区属华北太行山山前平原区(38°41′N,116°85′E),年均降雨量484 mm。试验地0~20 cm土壤含有机质14.5 g/kg、全氮0.98 g/kg、全磷2.0 g/kg、碱解氮70.5 mg/kg、有效磷20.4 mg/kg和有效钾95.0 mg/kg。

1.2 试验设计

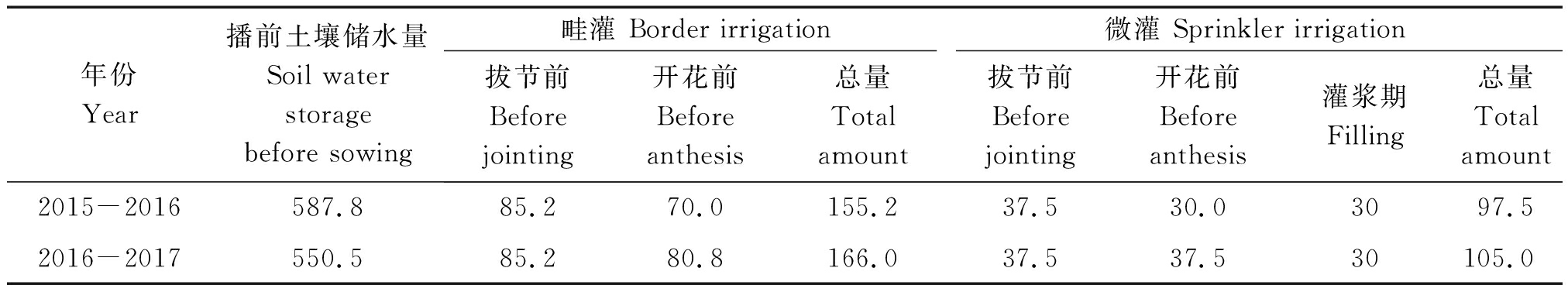

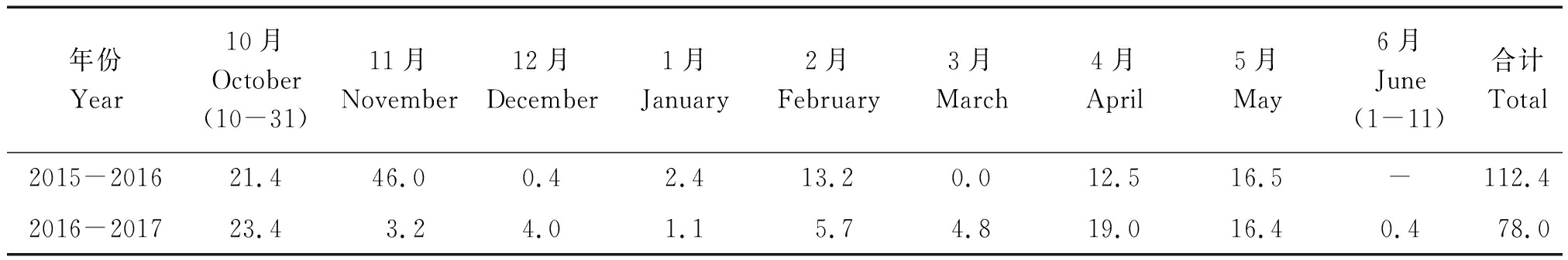

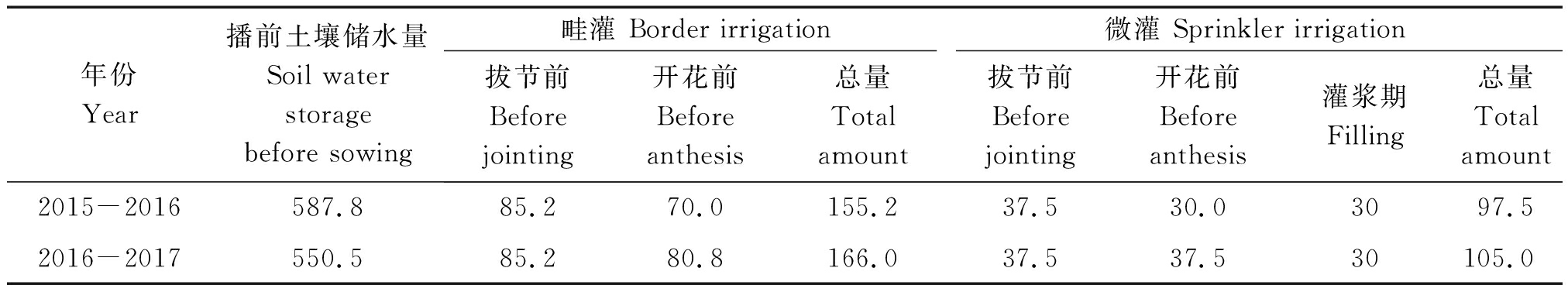

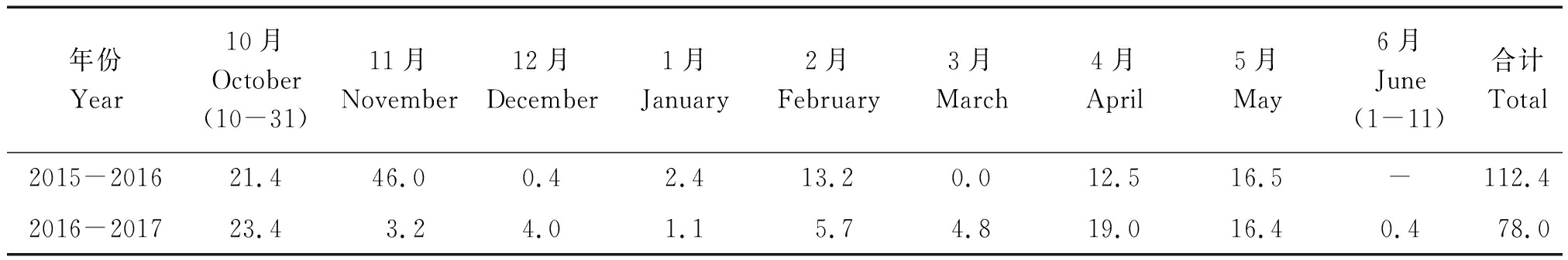

本试验设置了微喷灌(简称微灌)和畦灌2种集成节水灌溉模式,集成模式的主体技术包括节水灌溉方式和播期。采用灌溉施肥方式、播期两因子裂区设计,灌溉方式为主区,播期为副区,4次重复,随机排列,小区面积7.0 m × 5.4 m,行距15 cm,处理间设1 m隔离区。设置2种灌溉方式:微灌和畦灌,微喷带为并列斜5孔、孔径0.8 mm、带宽40 mm、喷射角45°~70°,微喷带铺设间距1.8 m;畦灌模式采用PE软管灌溉,即每个小区用2根直径为63 mm软管(软管间距2.5 m)输送至小区中部。出水井口安装变频柜,供水水压控制在0.1 MPa,微灌模式灌水定额可控,畦灌模式灌水量以畦(小区)自然灌满为标准。每个灌溉方式设置2个播期:10月10,15日,播种基本苗分别为360,420万株/hm2。每个灌溉方式和播期均设置2个冬小麦品种:金禾9123和衡4399。玉米机械化收获后,粉碎秸秆1遍,确保还田质量,旋耕机整地1遍,深度达到15 cm。微喷灌和畦灌处理总施肥量一致,均为N-P2O5-K2O=14.9-10.4-3.2,底施史丹利复合肥600 kg/hm2 (含N 20%、P2O5 26%、K2O 8%),追施尿素(含N 46%) 225 kg/hm2,畦灌处理尿素于拔节前一次性施入,微灌处理于拔节前和开花前分别按70%和30%分次施入。播前土壤储水量(底墒)、生育期灌水量、灌水时期如表1所示, 2015-2016年小麦季属于底墒充足的年份,而2016-2017年属于底墒不足的年份。生育期降水量如表2所示,2015-2016年属于平水年型,而2016-2017年属于枯水年型。病虫草采用常规管理方法。6月4-11日收获。

表1 两个灌溉模式灌水量

Tab.1 Irrigation amount of two irrigation modes mm

年份Year播前土壤储水量Soil water storage before sowing畦灌 Border irrigation微灌 Sprinkler irrigation拔节前Beforejointing开花前Beforeanthesis总量 Totalamount拔节前Beforejointing开花前Beforeanthesis灌浆期Filling总量 Totalamount2015-2016587.885.270.0155.237.530.030 97.52016-2017550.585.280.8166.037.537.530105.0

表2 冬小麦生育期间降水量

Tab.2 Precipitation during winter wheat growing period mm

年份Year10月October(10-31)11月November12月December1月January2月February3月March4月April5月May6月June(1-11)合计Total2015-201621.446.00.42.413.20.012.516.5-112.42016-201723.43.24.01.15.74.819.016.40.4 78.0

1.3 测定项目及方法

1.3.1 小麦耗水量和水分利用效率 播种前及成熟期用CNC503B型中子土壤水分仪(北京核子仪器公司)测定0~200 cm土层水分含量,以20 cm为一个土壤层次。作物生育期耗水量ETα=P+U-R-F+ΔW+I[18],式中,ΔW为土壤贮水消耗量,P为该时段降水量(mm),U为地下水通过毛管作用上移补给作物水量(mm),R为地表径流量(mm),F为补给地下水量(mm),I为灌水量(mm)。本试验地块地势平坦,地下水埋深5 m以下,降水入渗深度不超过2 m,因此U、R、F均为0。

1.3.2 水分利用效率WUE=Y/ETa,式中,Y为籽粒产量(kg/hm2),ETa为作物全生育期总耗水量(m3/ hm2)。

1.3.3 叶面积指数(LAI) 2015-2016年分别在12月8日、4月6,23日、5月3,8,18,28日取样,2016-2017年分别在12月3日、4月19,29日、5月9,19,29日取样,每处理取0.15 m2,重复2次,挑选长势均匀的10株,测量叶长宽,LAI=单株叶面积×单位土地面积内株数÷单位土地面积。

1.3.4 叶绿素相对含量(SPAD值) 2015-2016年分别在4月23日、5月8,23日、6月3日,2016-2017年分别在4月18日、5月23日测定,重复3次,采用日本柯尼卡美能达公司产手持式SPAD-502型叶绿素计测定旗叶SPAD值,每叶测定5点,取平均值,每个小区测定6个叶片。

1.3.5 灌浆速率 分别在花后7,14,21,28 d取样穗30个,手工剥粒,计数,烘干至恒质量,称量并折算成百粒质量。计算灌浆速率。灌浆速率=(粒质量-前一时期粒质量)/间隔天数。

1.3.6 产量及产量构成 小麦收获时,去掉边行,在小区中间选取8行,利用小区联合收割机(CLASSIC)收获,籽粒风干后称质量,折算为含水量13%的标准产量。

1.3.7 经济系数 在小麦成熟期,每小区选定麦田样方0.333 m2,拔取所有植株,风干,称量生物产量,脱粒后称量籽粒质量,计算经济系数,经济系数=籽粒产量÷生物产量。

1.4 数据处理

采用Microsoft Excel 2003处理数据,在SAS v8e软件包中运行GLM (General Linear Model)程序进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 不同灌溉模式对开花和收获时间的影响

由表3可知,2015-2016年微灌模式与畦灌模式开花日期相当,但成熟时间提早2 d,可见,该年份微灌模式灌浆时间短于畦灌。不同播期比较,仅衡4399 晚播处理开花日期延后1 d,其他开花和成熟时间在播期处理间均一致。2016-2017年与畦灌模式相比,微灌模式开花和成熟日期均提早1 d,灌浆持续时间未受影响。不同播期比较,开花日期晚播处理延后1 d,但成熟时间一致,可见,该年份晚播使灌浆期缩短1 d。且干旱年型(2016-2017年)小麦较平水年型(2015-2016年)成熟期提早5~6 d。

表3 不同灌溉方式对开花和收获时间的影响

Tab.3 Effects of different irrigation methods on flowering and mature time

播期Sowing date(Year-month-day)灌溉方式Irrigationmethod开花日期/(月-日)Flowering date成熟日期/(月-日)Mature date衡4399Heng 4399金禾9123Jinhe 9123衡4399Heng 4399金禾9123Jinhe 91232015-10-10畦灌05-0405-0506-1006-11微灌05-0405-0506-0806-092015-10-15畦灌05-0505-0506-1006-11微灌05-0505-0506-0806-092016-10-09畦灌05-0205-0206-0406-05微灌05-0105-0106-0306-042016-10-15畦灌05-0305-0306-0406-05微灌05-0205-0206-0306-04

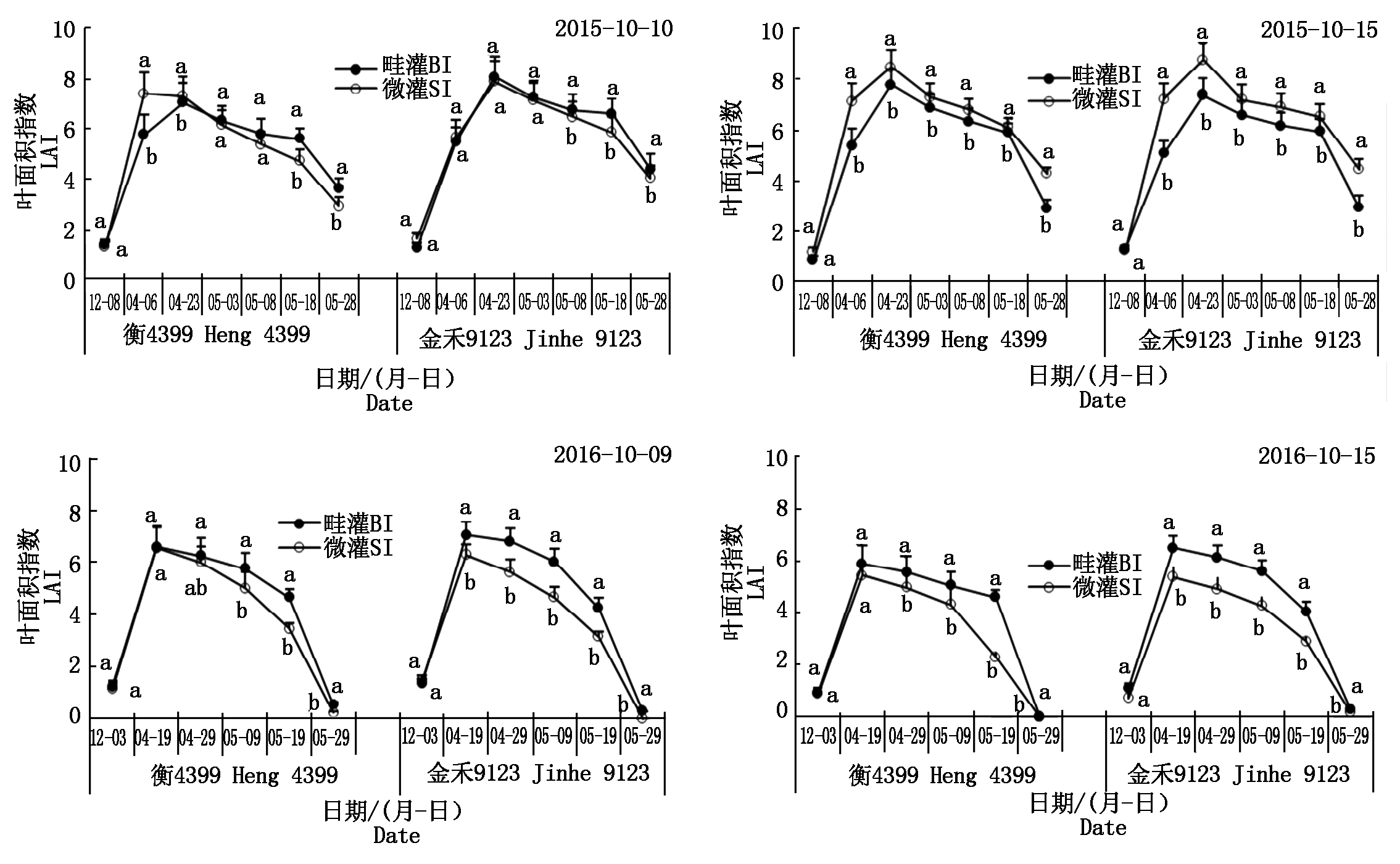

2.2 不同灌溉方式对叶面积指数的影响(LAI)

图1显示,2015年10月10日播种的衡4399在拔节(4月6日)和孕穗期(4月23日)LAI为微灌显著高于畦灌,平均高16.0%,而灌浆期(5月18,28日)则为微灌显著低于畦灌,平均低17.6%,其他生育期差别不大。金禾9123在开花后(5月8日)-灌浆后期LAI均为微灌显著低于畦灌,平均低17.6%,其他生育期差别不大。10月15日播种的衡4399和金禾9123变化趋势一致,在拔节-灌浆后期LAI均为微灌显著高于畦灌,两品种较畦灌分别平均高17.5%和24.0%。可见,在底墒充足的平水年适播期下春季LAI为微灌低于畦灌,而在晚播条件下为微灌高于畦灌。2016年变化趋势有所不同,2个播期条件下,衡4399 在4月29日之后、金禾9123在4月19日之后微灌LAI大多显著低于畦灌,且随生育进展推进差异变大(5月29日除外)。10月9日播种条件下衡4399和金禾9123较畦灌分别低4.1%~56.7%和10.7%~26.0%,10月15日播种条件下衡4399和金禾9123较畦灌分别低7.7%~50.3%和17.2%~43.4%。

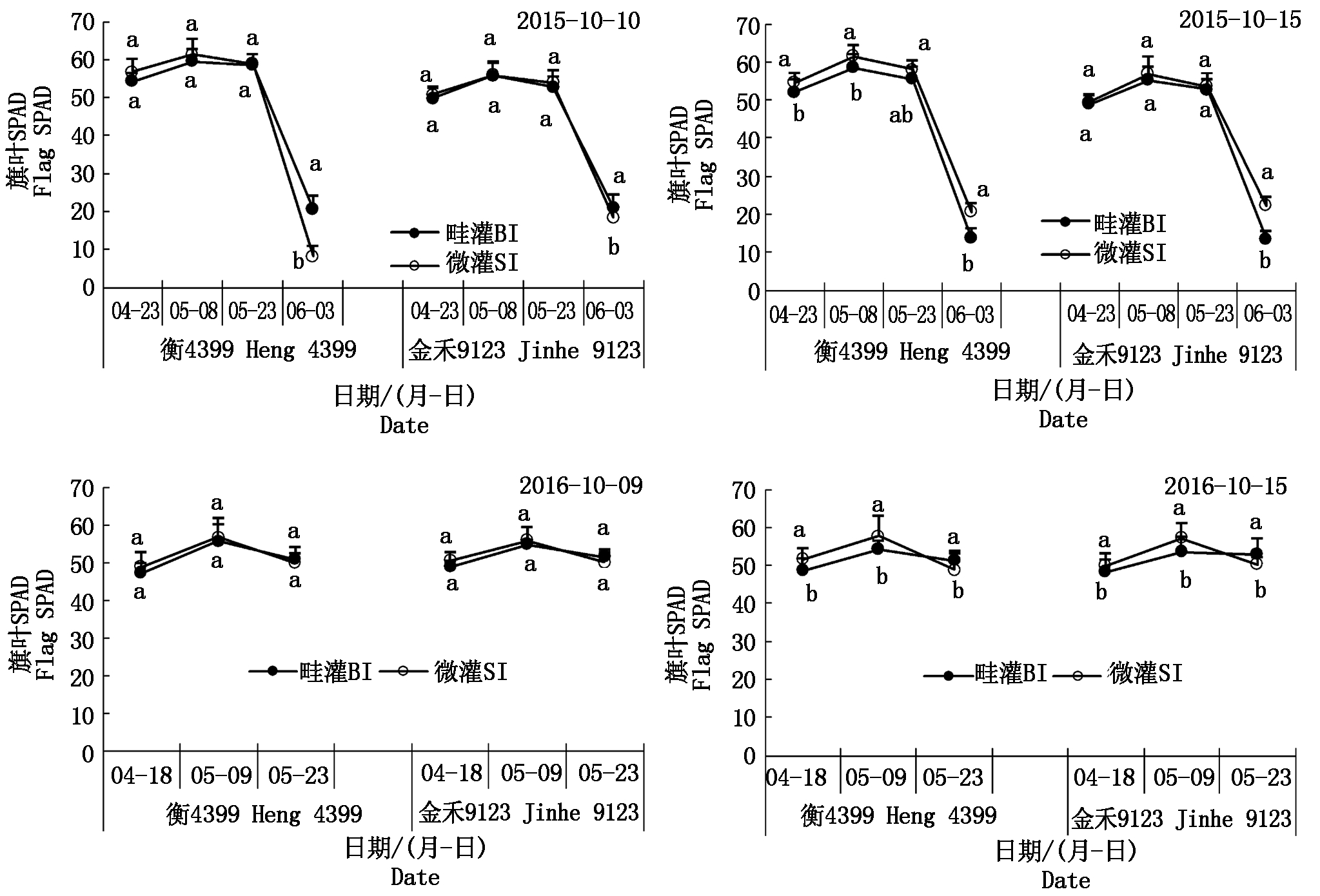

2.3 不同灌溉方式对旗叶SPAD的影响

由图2可知,2015年10月10日播种,衡4399 4月23日至5月8日旗叶SPAD值均为微灌处理稍高,但差异不显著,仅6月3日微灌显著低于畦灌,低6.0%;金禾9123变化趋势相同,仅6月3日微灌较畦灌低13.0%,其他测定时期差异不显著。15日播期条件下,除5月23日外,其他测定时期衡4399旗叶SPAD值微灌均显著高于畦灌,高4.3%~50.5%;金禾9123趋势大体一致,但仅成熟期差异显著,微灌较畦灌高65.0%。可见,在底墒充足的平水年份下微灌在晚播条件下具有优势,后期叶片光合性能较高。2016-2017年2个播期下旗叶SPAD值变化趋势相同,4月18日和5月9日均为微灌高于畦灌,而5月23日为微灌低于畦灌,尤其15日播种条件下,处理间差异显著,生育中期衡4399和金禾9123微灌较畦灌旗叶SPAD值分别高6.2%~6.4%和3.3%~6.8%;生育后期衡4399和金禾9123较畦灌分别低4.8%和5.1%。可见在底墒不足的干旱年,微灌在晚播条件下的优势仅表现在中期,后期光合性能较畦灌低。

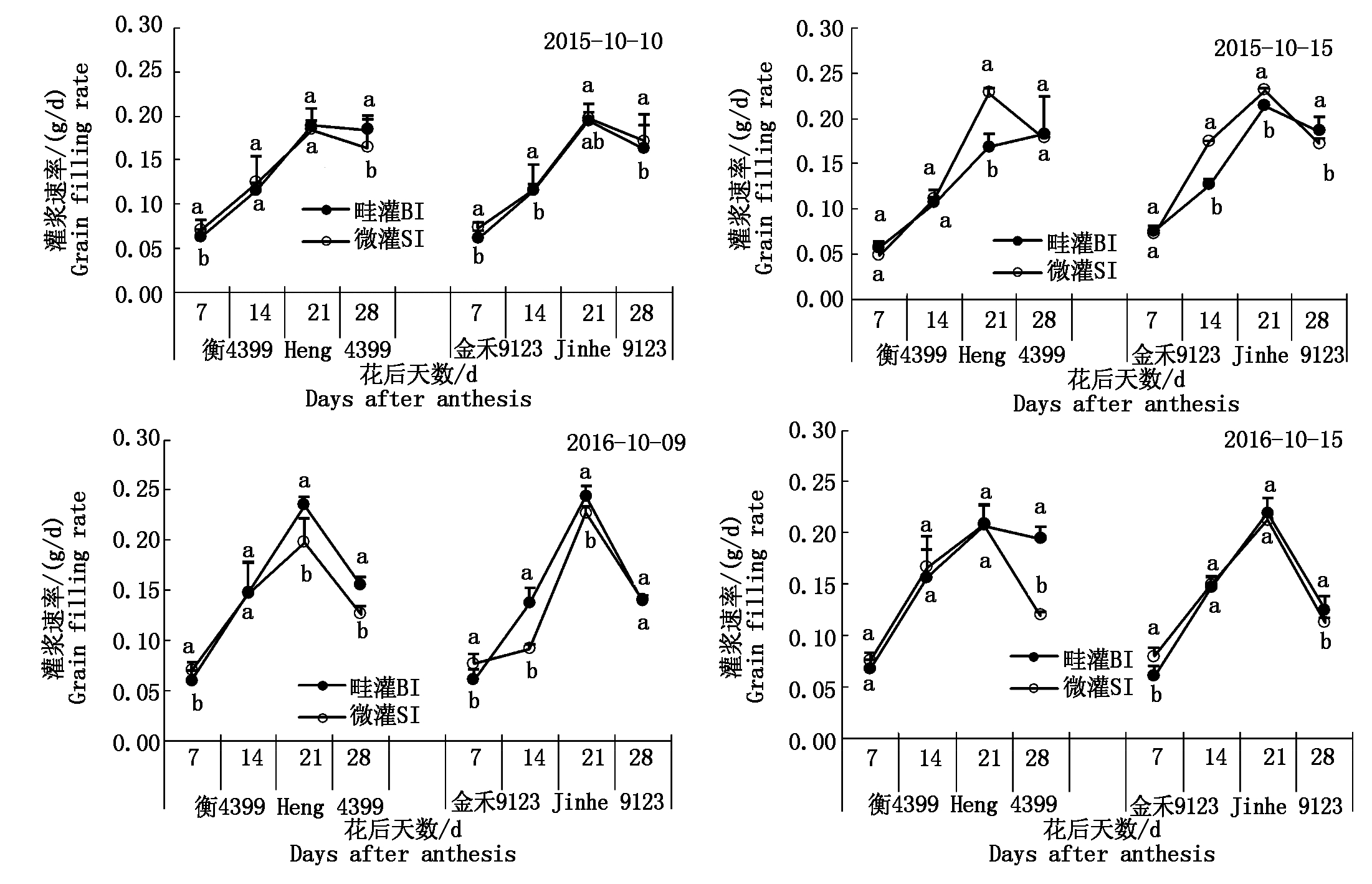

2.4 不同灌溉方式对籽粒灌浆速率的影响

图3显示,2015年10月10日,衡4399花后7 d以及金禾9123花后7,14,28 d,灌浆速率均为微灌显著高于畦灌,衡4399较畦灌高13.1%,金禾9123较畦灌高5.2%~20.1%;花后28 d衡4399籽粒灌浆速率微灌显著低于畦灌,其他时间差异不显著。10月15日播种,衡4399和金禾9123花后7,28 d,籽粒灌浆速率均为微灌低于畦灌,但仅金禾9123花后28 d差异达显著水平,较畦灌低7.6%;而其他大多测定时期为微灌显著高于畦灌,衡4399高35.8%,金禾9123高8.1%~38.6%,晚播条件下微灌籽粒灌浆速率增加幅度较大。并且晚播条件下其最大籽粒灌浆速率明显高于畦灌,平均灌浆速率稍高于畦灌或与畦灌相当。可见,该年型多数情况下微灌籽粒灌浆速率高于畦灌,这是其粒质量较高的主要原因。2016年趋势不同,10月9日播种,仅花后7 d籽粒灌浆速率微灌显著高于畦灌,衡4399和金禾9123分别高17.2%和27.6%,其他时期灌浆速率大多为微灌低于畦灌,衡4399花后21~28 d较畦灌低17.8%~18.4%,金禾9123花后14~21 d较畦灌低6.9%~33.2%。10月15日播种,花后7 d金禾9123微灌灌浆速率显著高于畦灌,而花后28 d衡4399和金禾9123微灌灌浆速率显著低于畦灌,较畦灌分别低38.3%和9.9%,其他测定时间灌浆速率差别不明显。但无论哪个播期,微灌籽粒平均灌浆速率均低于畦灌,这是该年型畦灌处理粒重稍高的主要原因。

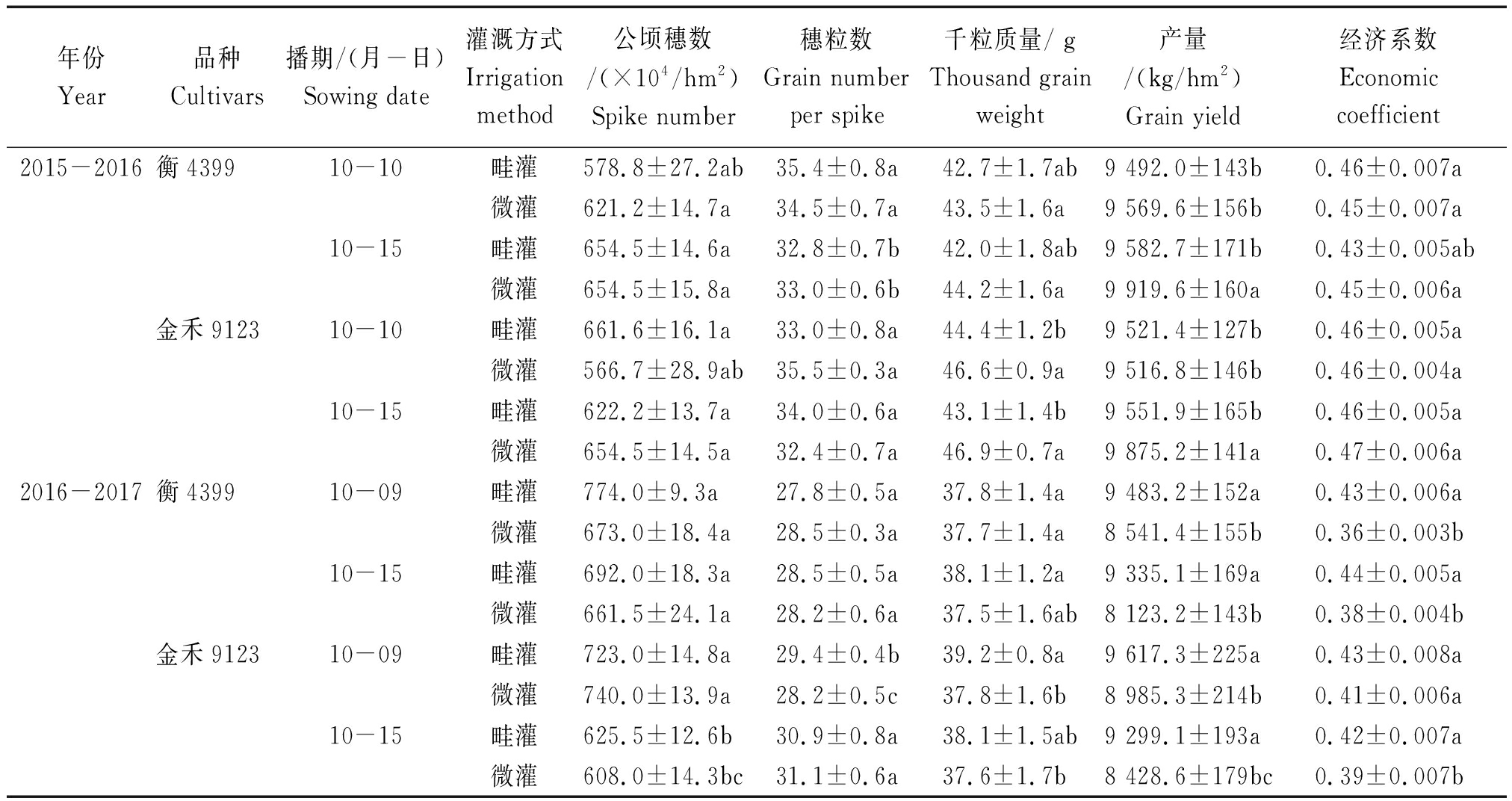

2.5 不同灌溉方式对产量及产量构成因素的影响

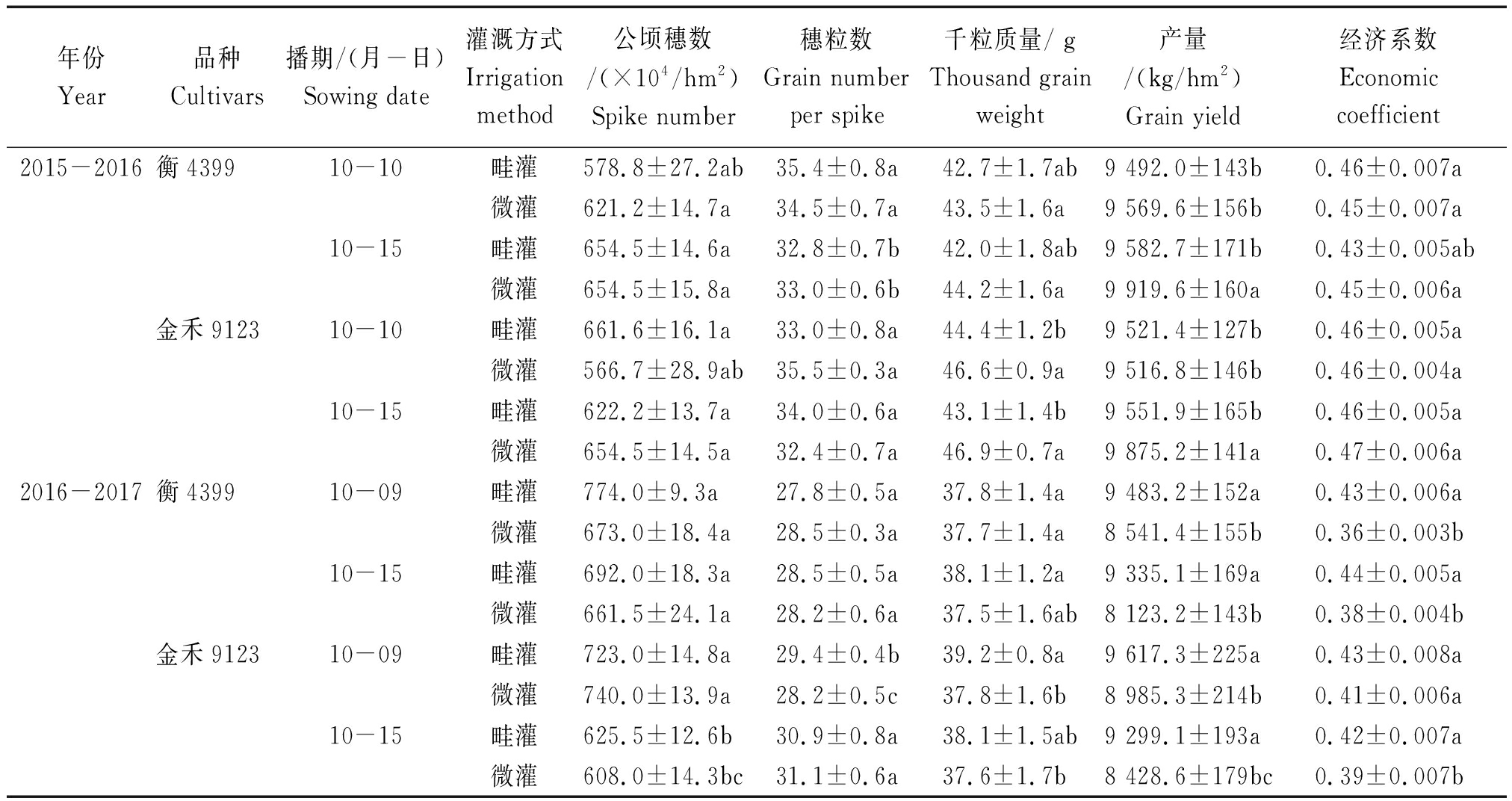

2015-2016年,2个冬小麦品种受灌溉方式影响产量变化趋势一致,10月10日播种时微灌和畦灌产量差异不显著。15日播种时微灌产量显著高于畦灌,衡4399和金禾9123分别高3.5%和3.4%,产量较高主要由于千粒质量较高,衡4399和金禾9123千粒质量较畦灌分别高5.2%和8.8%。2015-2016年底墒充足的平水年份,采用水肥一体化灌溉+推迟播种技术措施对小麦有明显的增产效果,即晚播微灌产量显著高于适播畦灌产量,2种技术综合应用可实现增产4.1%。经济系数处理间差异不显著。2016-2017年变化趋势不同,产量均为微灌显著低于畦灌,10月9日播种时衡4399和金禾9123产量较畦灌分别低9.9%和6.6%,衡4399产量较低主要由于穗数低13.0%,金禾9123产量较低主要由于千粒质量低1.4 g。10月15日播种时衡4399和金禾9123产量较畦灌分别低13.0%和9.4%,产量较低主要由于穗数和千粒质量较低,两品种穗数较畦灌分别低4.4%和2.8%,千粒质量分别低0.6,0.5 g。经济系数微灌明显低于畦灌(表4)。

表4 不同灌溉方式下产量及产量构成因素

Tab.4 Effects of different irrigation modes on yield and yield components

年份Year品种Cultivars播期/(月-日)Sowing date灌溉方式Irrigationmethod公顷穗数/(×104/hm2)Spike number穗粒数Grain number per spike千粒质量/ gThousand grain weight产量/(kg/hm2)Grain yield经济系数Economiccoefficient2015-2016衡439910-10畦灌578.8±27.2ab35.4±0.8a42.7±1.7ab9 492.0±143b0.46±0.007a微灌621.2±14.7a34.5±0.7a43.5±1.6a9 569.6±156b0.45±0.007a10-15畦灌654.5±14.6a32.8±0.7b42.0±1.8ab9 582.7±171b0.43±0.005ab微灌654.5±15.8a33.0±0.6b44.2±1.6a9 919.6±160a0.45±0.006a金禾912310-10畦灌661.6±16.1a33.0±0.8a44.4±1.2b9 521.4±127b0.46±0.005a微灌566.7±28.9ab35.5±0.3a46.6±0.9a9 516.8±146b0.46±0.004a10-15畦灌622.2±13.7a34.0±0.6a43.1±1.4b9 551.9±165b0.46±0.005a微灌654.5±14.5a32.4±0.7a46.9±0.7a9 875.2±141a0.47±0.006a2016-2017衡439910-09畦灌774.0±9.3a27.8±0.5a37.8±1.4a9 483.2±152a0.43±0.006a微灌673.0±18.4a28.5±0.3a37.7±1.4a8 541.4±155b0.36±0.003b10-15畦灌692.0±18.3a28.5±0.5a38.1±1.2a9 335.1±169a0.44±0.005a微灌661.5±24.1a28.2±0.6a37.5±1.6ab8 123.2±143b0.38±0.004b金禾912310-09畦灌723.0±14.8a29.4±0.4b39.2±0.8a9 617.3±225a0.43±0.008a微灌740.0±13.9a28.2±0.5c37.8±1.6b8 985.3±214b 0.41±0.006a10-15畦灌625.5±12.6b30.9±0.8a38.1±1.5ab9 299.1±193a0.42±0.007a微灌608.0±14.3bc31.1±0.6a37.6±1.7b8 428.6±179bc0.39±0.007b

注:同列数字后面的小写字母不同表示同一品种不同处理间差异显著(P<0.05)。表6同。

Note:The different small letters after the values in a column mean significant differences among the treatments of same cultivars at the 0.05 level. The same as Tab.6.

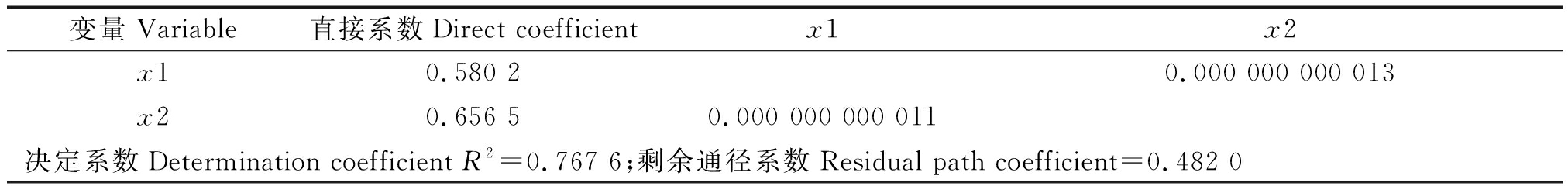

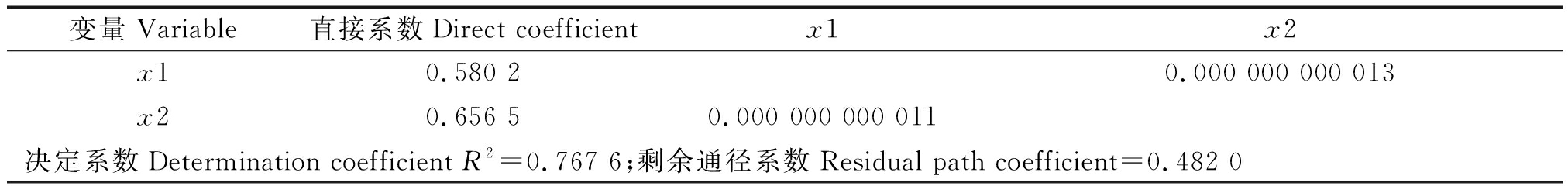

通过对灌溉方式(x1)、播期(x2)与2015-2016年的产量(y)进行逐步回归分析,得到回归方程y=-1 745 026.396+183.290x1+41.485x2(R=0.876 2,P=0.026),表明小麦产量与2种栽培方式显著相关,且该栽培方式均对产量影响明显。通径分析结果表明(表5),采用微灌方式与晚播增产效应均较大,直接系数分别为0.580 2与0.656 5,推迟播期对产量贡献相对高一些。

表5 通径分析

Tab.5 Path analysis

变量Variable直接系数Direct coefficientx1x2x10.580 2 0.000 000 000 013x20.656 50.000 000 000 011 决定系数Determination coefficient R2=0.767 6;剩余通径系数Residual path coefficient=0.482 0

注:x1.灌溉方式;x2.播期。

Note:x1.Irrigation mode;x2.Sowing

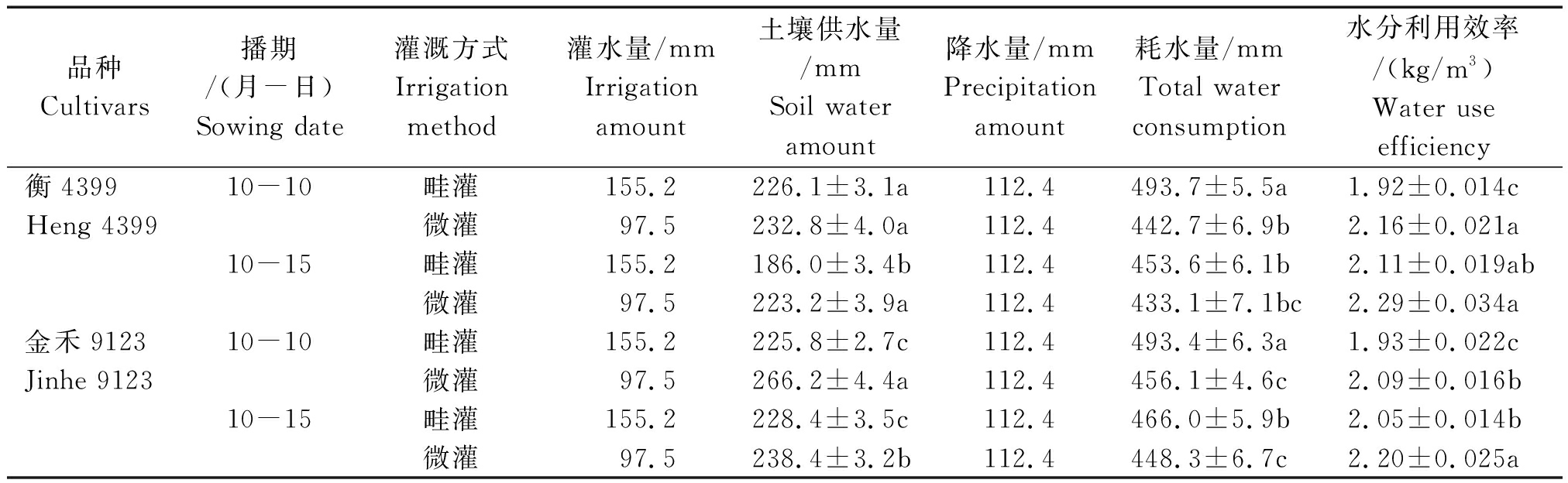

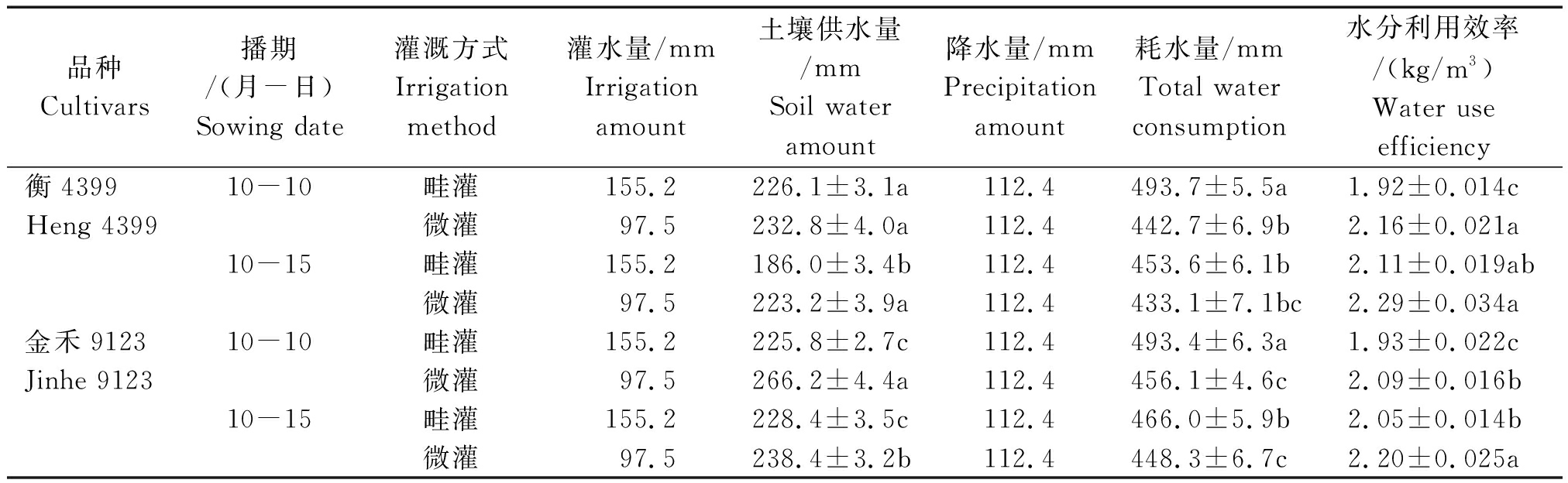

2.6 不同灌溉方式下小麦耗水特性

微灌和畦灌比较,微灌灌水量较畦灌低57.7 mm,节约灌溉水37.2%。土壤供水量微灌大多高于畦灌,10月10日播种时衡4399和金禾9123土壤供水量较畦灌分别高3.0%和17.9%,10月15日播种时分别高20.0%和4.4%,可见,微灌由于灌水较少,对土壤水利用量较高。耗水量微灌大都显著低于畦灌,10月10日播种时衡4399和金禾9123耗水量较畦灌分别低10.3%和7.6%,10月15日播种时分别低4.5%和3.8%。水分利用效率为微灌大都显著高于畦灌,10月10日播种时衡4399和金禾9123微灌水分利用效率分别高12.5%和8.3%,10月15日播种时分别高8.5%和7.3%。采用水肥一体化灌溉施肥+推迟播种技术,两品种可实现水分利用效率平均提高16.7%。并且晚播条件下微灌处理耗水量较适播期处理稍低或与之相当,但产量和水分利用效率明显高于适播期处理(表6)。可见,在该年型,晚播条件下冬小麦微灌更具有优势,推迟播期加上微灌可实现产量和水分利用效率协同提高。

表6 不同灌水模式耗水组成分析

Tab.6 Water consumption composition in different irrigation treatments

品种Cultivars 播期/(月-日)Sowing date灌溉方式Irrigation method灌水量/mmIrrigation amount土壤供水量/mmSoil water amount降水量/mmPrecipitation amount 耗水量/mmTotal water consumption 水分利用效率/(kg/m3)Water use efficiency 衡439910-10畦灌155.2 226.1±3.1a112.4 493.7±5.5a1.92±0.014cHeng 4399 微灌97.5 232.8±4.0a112.4 442.7±6.9b2.16±0.021a10-15畦灌155.2 186.0±3.4b112.4 453.6±6.1b 2.11±0.019ab微灌97.5 223.2±3.9a112.4 433.1±7.1bc2.29±0.034a金禾912310-10畦灌155.2 225.8±2.7c112.4 493.4±6.3a1.93±0.022cJinhe 9123微灌97.5 266.2±4.4a112.4 456.1±4.6c2.09±0.016b10-15畦灌155.2 228.4±3.5c112.4 466.0±5.9b2.05±0.014b微灌97.5 238.4±3.2b112.4 448.3±6.7c2.20±0.025a

3 讨论与结论

近些年,微灌在小麦上的研究逐渐增多,与畦灌相比,微灌能有效控制单次灌水定额,灌水量从畦灌的90 mm左右降至微灌的30 mm左右,并将水均匀地喷洒在田间,可以做到定量地调亏灌溉。调亏灌溉使籽粒灌浆期显著缩短,达到最大灌浆速度的时间提前,平均灌浆速率增加[20];调亏灌溉使灌浆中期旗叶叶绿素含量、光合速率与正常供水接近[21]。在灌水量较小时(≤120 mm)微喷灌小麦 LAI大于畦灌,株型结构更合理[8],在土壤水分相近条件下,微灌小麦叶片的光合速率明显高于畦灌,而蒸腾速率低于畦灌[22],从而显著提高小麦产量和 WUE[23-24],产量增加的主要原因是千粒质量增大[18]。本研究表明,底墒条件和播种日期对不同灌溉模式小麦生长发育和产量形成的影响存在差异,底墒不同微灌小麦产量形成特点不同,2015-2016年和2016-2017年分别属于底墒充足的平水年和底墒不足的干旱年,底墒值分别为587.8,550.5 mm,降水量分别为112.4,78.0 mm。在底墒充足的平水年,适播期下(10月10日)微灌模式生长指标和产量性状与畦灌模式相当或稍低于畦灌,而播期推迟(10月15日)微灌模式优势显现出来。与畦灌相比,播期推迟微喷灌小麦生长更快,LAI、后期叶片SPAD值以及最大籽粒灌浆速率和平均灌浆速率均较高,因此,千粒质量和产量也明显较高。微灌对土壤水利用量更高,耗水量明显低于畦灌、水分利用效率明显高于畦灌。该结果与前人研究结果大体一致。但在底墒不足的干旱年,再加上微灌总灌水量较低,水肥一体多次灌溉的优势难发挥,无论适播期还是晚播,微灌LAI、后期旗叶SPAD值、灌浆中后期籽粒灌浆速率均低于畦灌,造成产量较低。因此,本研究得出,在底墒充足的平水年份,小麦可提倡晚播,在限水条件下(灌水量<100 mm)结合微灌同样可以实现高产与高效的协同提高。

综合集成单项技术是新的农业科技革命的一个重要特点。本课题组形成的小麦微灌节水技术模式其主体技术包括两部分,分别为微灌水肥一体化灌水施肥技术和晚播技术。在底墒充足的平水年型,该模式可实现节约灌溉用水57.7 mm,同时还可实现产量和水分利用效率协同提高,产量增加4.1%,WUE提高16.7%,与本课题组前几年研究结果大体一致[8,18]。

参考文献:

[1] 王淑芬,张喜英,裴 冬. 不同供水条件对冬小麦根系分布、产量及水分利用效率的影响[J]. 农业工程学报,2006,22(2):27-32.

[2] Liu C M,Zhang X Y,Zhang Y Q. Determination of daily evaporation and evapotranspiration of winter wheat and maize by large-scale weighing lysimeter and micro-lysimeter[J]. Agricultural and Forest Meteorology,2002,111(2):109-120.

[3] Zhang X Y,Pei D,Hu C S. Conserving groundwater for irrigation in the North China Plain[J]. Irrigation Science,2003,21(4):159-166.

[4] 居 煇,李三爱,严昌荣. 我国北方旱区雨养小麦生产潜力研究[J]. 中国生态农业学报,2008,16(3):728-731.

[5] 崔远来. 非充分灌溉优化配水技术研究综述[J]. 灌溉排水,2000,19(1):66-70.

[6] 马瑞昆. 冬小麦节水高产三十载探索集萃[M]. 北京: 科学技术文献出版社,2009.

[7] Home P G,Panda R K,Kar S. Effect of method and scheduling of irrigation on water and nitrogen use efficiencies of Okra (Abelmoschus esculentus) [J]. Agricultural Water Management,2002,55(2):159-170.

[8] 董志强,张丽华,李 谦,等. 微喷灌模式下冬小麦产量和水分利用特性[J]. 作物学报,2016,42(5):725-733.

[9] 孙会娜,王 科,徐心志,等. 低压喷灌对冬小麦光合作用和叶绿素荧光特征的影响[J]. 麦类作物学报,2013,33(6):1216-1221.

[10] Liu H J,Yu L P,Luo Y,et al. Responses of winter heat (Triticum aestivum L.) evapotranspiration and yield to sprinkler irrigation regimes[J]. Agricultural Water Management,2011,98:483.

[11] Kang Y H,Chen M,Wan S Q. Effects of drip irrigation with aline water on waxy maize (Zea mays L. var. ceratina Kulesh) in North China Plain[J]. Agricultural Water Management,2010,97(9):1303-1309.

[12] Lv L H,Yao Y R,Zhang L H,et al. Water use efficiency,yield and its components as affected by irrigation managements,cultivars and climate in the North China Plain[J]. Chilean Journal of Agricultural Research,2013,73(3):233-242.

[13] 张丽华,姚艳荣,曹洁璇,等. 严重冬春干旱年型不同水分运筹方式对冬小麦产量的效应[J]. 华北农学报,2013,28(S):136-141.

[14] 张洁梅,武继承,杨永辉,等. 不同节水灌溉方式对小麦产量及水分利用效率的影响[J].节水灌溉,2016(8):30-37.

[15] 宜丽宏,王 丽,张孟妮,等. 不同灌溉方式对冬小麦生长发育及水分利用效率的影响[J]. 灌溉排水学报,2017,36(10):14-19.

[16] 吕丽华,王 勤,张经廷,等. 不同水分运筹方式下小麦产量形成及水分消耗特征[J]. 华北农学报,2016,31(S):31.

[17] 宓文海,江荣风,刘全清,等. 不同灌溉方式对华北冬小麦生长的影响[J]. 华北农学报,2013,28(2):175.

[18] 董志强,张丽华,吕丽华,等. 不同灌溉方式对冬小麦光合速率及产量的影响[J]. 干旱地区农业研究,2015,33(6):1-7.

[19] 吕丽华,梁双波,张丽华,等. 不同小麦品种产量对冬前积温变化的响应[J]. 作物学报,2016,42(1):149-156.

[20] 王书吉,李彦岭,刘婧然. 不同调亏模式对冬小麦产量形成的影响[J]. 节水灌溉,2016(3):31.

[21] 吕金印,山 仑,高俊凤,等. 干旱对小麦灌浆期旗叶光合等生理特性的影响[J]. 干旱地区农业研究,2003,21(2):77-81.

[22] 杨晓光,陈 阜,宫 飞. 喷灌条件下冬小麦生理特征及生态环境特点的试验研究[J]. 农业工程学报,2000,16(3):35.

[23] Man J G,Wang D,White P J,et al. The length of micro-sprinkling hoses delivering supplemental irrigation affects photosynthesis and dry matter production of winter wheat[J]. Field Crops Research,2014,168:65.

[24] Man J,Yu J S,White P J,et al. Effects of supplemental irrigation with micro-sprinkling hoses on water distribution in soil and grain yield of winter wheat[J]. Field Crops Research,2014,161:26-37.

Effect of Different Irrigation Mode on Yield Formation Characteristics of Winter Wheat

LÜ Lihua,WANG Xueqing,HUANG Jinan,ZHANG Jingting,DONG Zhiqiang,JIA Xiuling

(Scientific Observing and Experimental Station of Crop Cultivation in North China,Ministry of Agriculture P R China,Institute of Cereal and Oil Crops,Hebei Academy of Agriculture and Forestry Sciences,Shijiazhuang 050035,China)

Abstract:The purposes of this study were to confirm yield formation characteristics of the integrated mode of micro-irrigation under limited water condition. A field experiment was carried out with split plot design (main plot of irrigation mode and subplot of sowing date) in Gaocheng of Hebei Province from 2015 to 2017 year to research the effects of two types of integrated irrigation modes on the growth,yield formation and water consumption characteristics of winter wheat under two sowing date conditions. The two irrigation methods were micro sprinkler irrigation(Micro-irrigation) and border irrigation,with two sowing date of Oct.10 and Oct.15. The results showed that wheat yield formation characteristics of micro-irrigation were difference in two conditions,one was normal precipitation of adequate soil water storage before sowing (2015-2016),and the other was dry precipitation of insufficient soil water storage before sowing (2016-2017). The year of adequate soil water storage before sowing and normal precipitation,growth index and yield traits of micro-irrigation mode were similar or slightly below than the border irrigation under suitable sowing date (Oct. 10),while it had more obvious advantage for micro-irrigation mode under delayed sowing (Oct. 15). Compared with border irrigation,when sowing date was postponed wheat grow faster,and LAI,leaf SPAD value of later stage and grain filling rate were significantly higher for micro-irrigation mode,so its grain weight was increased by 5.2%-8.8%,and grain yield was increased by 3.4%-3.5%. Compared with border irrigation,soil water consumption was higher,total water consumption was decreased significantly by 3.8%-4.5%,and WUE was increased significantly by 7.3%-8.5% for micro-irrigation. The water consumption of late sowing wheat was lower than that of suitable sowing wheat,decreased by 3.8%-4.5%,but the yield and WUE were obviously higher than that of suitable sowing wheat. The year of insufficient soil storage before sowing and dry precipitation,the total irrigation amount was low for micro-irrigation,so its advantages of water and fertilizer integration could not be played,so for micro-irrigation,its LAI,leaf SPAD value and grain filling rate in the late growth stage was lower than that of border irrigation under two sowing date condition,and finally resulting in lower yield,and grain yield was decreased by 6.6%-13.0%. So the year of adequate soil water storage before sowing and normal precipitation year,the wheat was recommended micro-irrigation under late sowing condition. When this technical measure was adopted,irrigation amount of 57.7 mm was saved,and grain yield and WUE were increased by 4.1% and 16.7% respectively,and the contribution to yield was similar for two technical of irrigation methods and postponed sowing date.

Key words:Winter wheat; Micro irrigation; Border irrigation; Sowing date

中图分类号:S152.7;S512.01

文献标识码:A

文章编号:1000-7091(2018)06-0219-08

doi:10.7668/hbnxb.2018.06.030

收稿日期:2018-08-20

基金项目:国家重点研发计划项目(2017YFD0300203);科技部粮丰工程专项(2016YFD0300402);青年创新基金项目(2018LYS06)

作者简介:吕丽华(1977-),女,河北衡水人,副研究员,博士,主要从事小麦玉米微灌节水高产、水肥一体化技术研究。

通讯作者:贾秀领(1964-),女,河北正定人,研究员,博士,主要从事作物高产与资源高效利用研究。