适宜的群体结构是小麦实现高产稳产的基础 [1-2]。于振文等[3]研究指出,在合理群体结构基础上,提高小麦开花至成熟阶段的干物质积累和分配是实现黄淮麦区小麦高产向超高产发展的主要限制因素。Li等[4]认为,提高长江三角洲地区小麦产量应从增加穗粒数、提高成穗率以及花前在茎秆中贮存更多的非结构性碳水化合物等方向着手。訾妍等[5]研究也认为,提高小麦群体的生产能力,增加开花期和花后干物质积累量是实现小麦产量达9 000 kg/hm2的重要保证。因此,提高花后同化物向籽粒的贡献率,获得最适孕穗期叶面积指数(LAI)和开花期干物质积累量,在适宜穗数范围内提高成穗率,是实现小麦高产的关键,也是反映小麦高产群体质量的关键指标[6-9]。

随着种植业结构调整,近年来黄淮流域稻茬小麦种植面积在不断增加。然而,由于稻茬麦区常年稻麦轮作造成耕作层浅、土质黏重、土壤耕性差、适耕期短,加之降水时空分布不均,渍害、病虫害等危害程度较重,以及田间管理粗放等问题,导致该区小麦产量长期低而不稳,已成为我国当前重要的中低产田麦区之一。而作为黄淮流域重要的稻茬麦区—豫南稻茬麦区当前普遍存在重稻轻麦和氮肥施用不合理现象,严重制约该区粮食综合能力快速提升,导致该区小麦平均产量常年仅维持在4 500 kg/hm2左右[10]。

其中,优化栽培是提高小麦产量的重要途径,构建适宜的群体结构是小麦实现高产稳产的基础,而氮肥施用在提高小麦产量和改善品质方面发挥着重要作用[11-12]。 为此,通过在河南南部信阳稻茬麦区布置不同氮肥用量对小麦主要生育期群体质量和产量影响的试验,调查分析不同小麦产量水平下的群体茎蘖数、LAI、干物质积累动态、总结实粒数与粒叶比特征及其籽粒产量的关系,以期为豫南稻茬小麦氮肥合理施用与精确定量栽培管理提供理论依据和技术支撑。

1 材料和方法

1.1 试验设计

试验于 2014-2015年在河南省信阳市农业科学院试验基地(32.10°E,114.06°N)进行。试验田前茬为水稻,土壤为砂姜黑土,中等土壤肥力,播前0~20 cm基础养分含量为全氮(N) 0.79 g/kg,有机质 14.50 g/kg,有效磷(P2O5) 8.71 mg/kg, 速效钾(K2O) 82.7 mg/kg, pH值 6.05。

试验采用品种和氮肥两因素裂区设计,其中,主区为小麦品种,供试品种是国审小麦品种扬麦15和兰考198,副区为施氮(纯氮)处理,设 N0(0 kg/hm2)、N150(150 kg/hm2)和 N225(225 kg/hm2)3个供氮水平。于2014 年10月 20日采用机械条播方式按照播量 150 kg/hm2进行等行距播种(行距20 cm)。试验小区面积为 3 m×4 m, 3 次重复。分别选用尿素(N 46%)、普通过磷酸钙(P2O5 15%)和氯化钾(K2O 60%)作为供试用氮磷钾肥源,其中,N肥60%、全部磷、钾肥(P2O5 150 kg/hm2、K2O 90 kg/hm2)在小麦播种时作为基肥施用,剩余40% N肥在小麦起身-拔节期追施,其他田间管理措施同当地常规大田栽培。

1.2 测定项目与方法

茎蘖动态:在小麦主要生育时期(越冬期、返青期、拔节期、开花期、成熟期),根据在小麦三叶期各处理选取均匀一致的1 m双行定苗样点调查小麦群体茎蘖动态变化情况。

LAI:与小麦茎蘖动态调查同步,在小麦主要生育时期各处理随机选取10株生长一致的植株,采用长宽系数法测定LAI。

干物质积累:与小麦茎蘖动态调查同步,样品按器官分开,105 ℃杀青30 min,70 ℃烘干至恒重计算干物质积累。

成熟期调查各小区穗数、穗粒数及千粒质量,试验处理全部收获计产,并折算成籽粒含水量13%时的籽粒产量。

1.3 数据分析

采用Office 2010和 SPSS 18.0软件对数据进行整理统计分析和作图。

2 结果与分析

2.1 氮肥施用对小麦产量及产量构成的影响

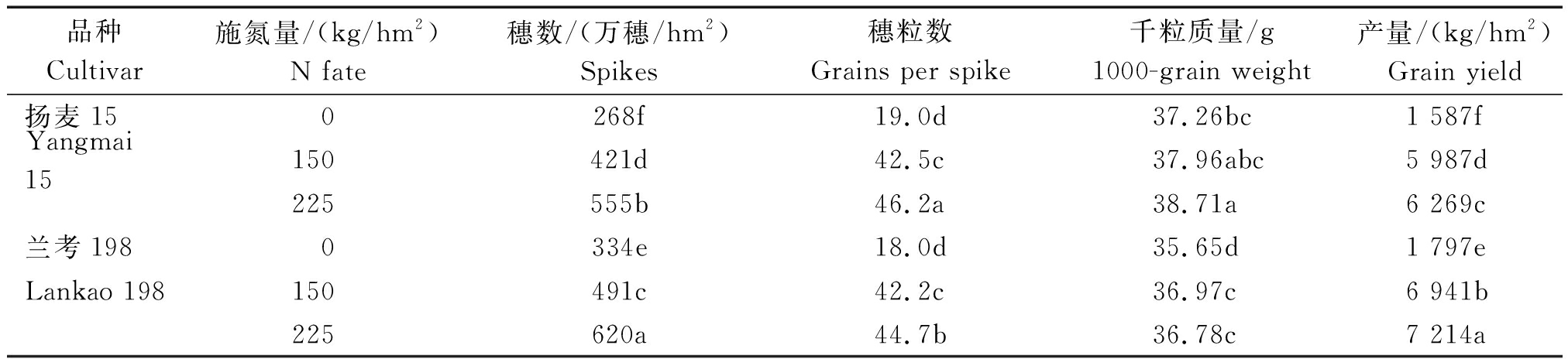

表1表明,氮肥施用可显著提高扬麦15和兰考198小麦品种籽粒产量,具体表现为N225>N150>N0。相同施氮水平下,兰考198籽粒产量显著高于扬麦15,表明兰考198相对较适宜于在该区种植,具有较高的增产潜力。通过对产量构成因素分析发现,增施氮肥提高小麦产量主要是通过增加单位面积成穗数和穗粒数来实现的,而对千粒质量影响相对较小。调查分析表明,该区域小麦单产达6 000 kg时产量构成应达到成穗数490万~620万穗/hm2、穗粒数742粒及千粒质量737 g。

表1 不同氮处理小麦产量及其产量构成

Tab.1 Grain yield and its components of winter wheat under different nitrogen levels

品种Cultivar施氮量/(kg/hm2)N fate穗数/(万穗/hm2)Spikes穗粒数Grains per spike千粒质量/g1000-grain weight产量/(kg/hm2)Grain yield扬麦150268f19.0d37.26bc1 587fYangmai 15150421d42.5c37.96abc5 987d225555b46.2a38.71a6 269c兰考1980334e18.0d35.65d1 797eLankao 198150491c42.2c36.97c6 941b225620a44.7b36.78c7 214a

注:同一列数据后不同字母代表数据间差异达5%显著水平。表2-3同。

Note:Different letters after values in same column indicate significant difference among treatments at 5% level. The same as Tab.2-3.

2.2 氮肥施用对小麦群体动态变化的影响

图1可知,氮肥施用可明显提高小麦群体茎蘖数,尤其是在小麦起身期之后,具体表现为N225>N150>N0。该研究结果表明,氮素营养仍是当前影响豫南稻茬麦区小麦成穗数的最重要因素之一,这与产量结果趋势一致。在整个生育时期内,2个小麦品种施氮处理群体茎蘖数均呈先升高后降低趋势,其中,扬麦 15在拔节期达到最大值,兰考198在起身期达到最大值,这可能主要与2个品种特性存在差异有关。

通过进一步分析发现,在本试验条件下,结合豫南稻茬麦区生产实际情况,实现该区域小麦产量6 000 kg/hm2应达到以下群体茎蘖指标:最终成穗数为560万~620万穗/hm2,起身期茎蘖数为680万~780万穗/hm2,拔节期为660万~720万穗/hm2。

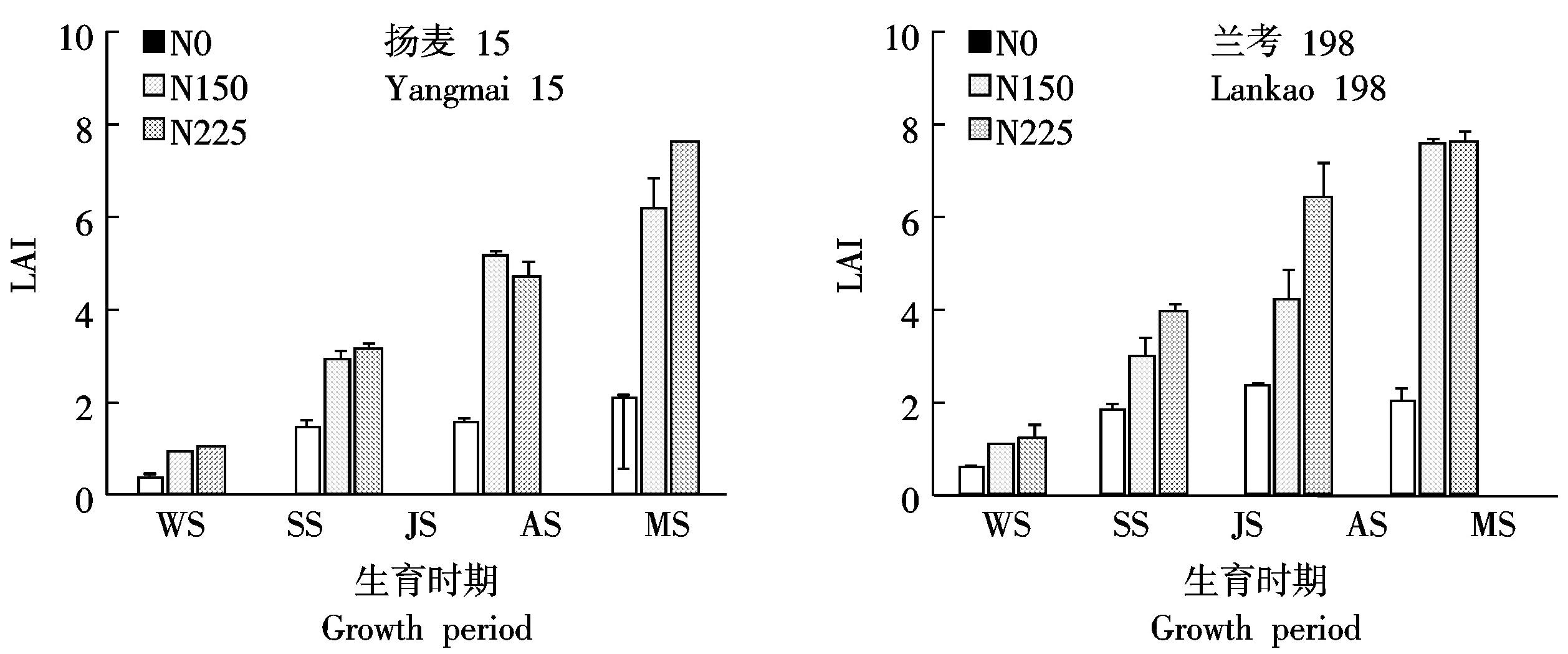

2.3 氮肥施用对小麦LAI变化的影响

图2表明,越冬期至开花期,2个品种LAI均呈逐渐增加趋势,其中,兰考198的LAI值均高于扬麦15。氮肥施用对小麦群体LAI有重要影响,施氮有利于提高小麦群体LAI,各生育时期均表现为N225>N150>N0。结合产量数据进一步分析发现,本试验下,6 000 kg/hm2产量水平适宜LAI指标为:越冬期0.89~1.30,起身期2.89~3.20,拔节期4.08~5.60,开花期6.09~7.61。因此,在小麦关键生育期,可根据小麦群体LAI值进行精确定量栽培管理,低于正常值时需要及早进行水肥等田间管理。

WS.越冬期;SS.起身期;JS.拔节期;AS.开花期;MS.成熟期。图2同。

WS.Overwintering stage; SS.Erecting stage; JS.Jointing stage; AS.Anthesis stage; MS.Maturity stage.The same as Fig.2.

图1 不同氮处理小麦群体茎蘖动态

Fig. 1 Dynamics of wheat population under different nitrogen levels

图2 不同氮处理小麦LAI动态

Fig.2 Dynamics of leaf area index of wheat under different nitrogen levels

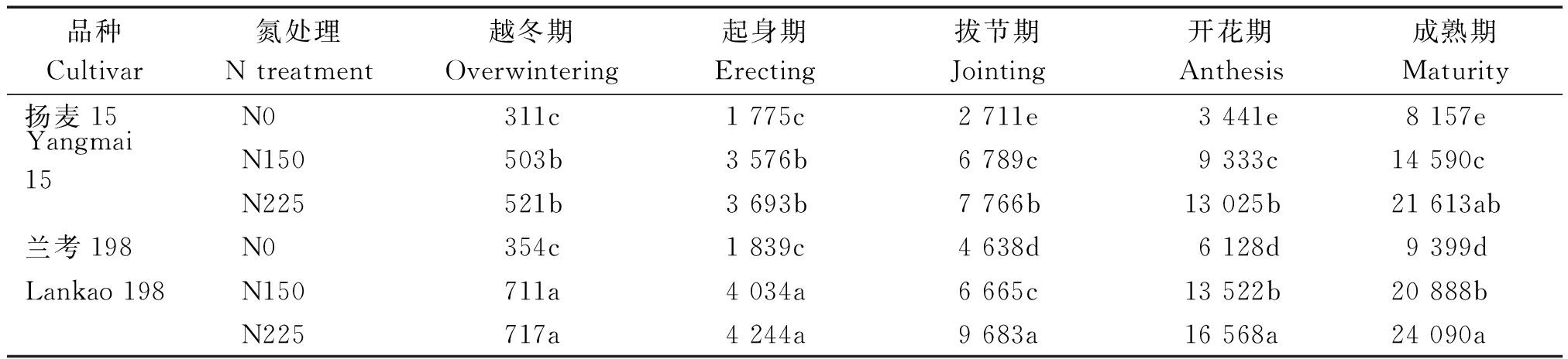

2.4 氮肥施用对小麦干物质积累变化的影响

由表 2可以看出,在豫南稻茬麦区,两小麦品种群体干物质积累(DMA)均随生育进程推进逐渐升高,且在成熟期干物质积累达到最高,相同生育期内以兰考198 小麦品种干物质积累相对较高。施氮可显著提高小麦干物质积累,具体表现为N225>N150>N0。在本试验条件下,结合豫南稻茬麦区生产实际,实现该区域小麦产量6 000 kg/hm2左右水平群体干物质积累需达到以下要求:越冬期、起身期、拔节期、开花期和成熟期分别为521~717 kg/hm2,3 693~4 244 kg/hm2,6 665~9 683 kg/hm2,13 025~16 568 kg/hm2,20 888~24 090 kg/hm2。

表2 不同氮处理的小麦群体干物质积累动态

Tab.2 Dynamics of dry matter accumulation of wheat under different nitrogen levels

品种Cultivar氮处理N treatment越冬期Overwintering起身期Erecting拔节期Jointing开花期Anthesis成熟期Maturity扬麦15N0311c1 775c2 711e3 441e8 157eYangmai 15N150503b3 576b6 789c9 333c14 590cN225521b3 693b7 766b13 025b21 613ab兰考198N0354c1 839c4 638d6 128d9 399dLankao 198N150711a4 034a6 665c13 522b20 888bN225717a4 244a 9 683a16 568a24 090a

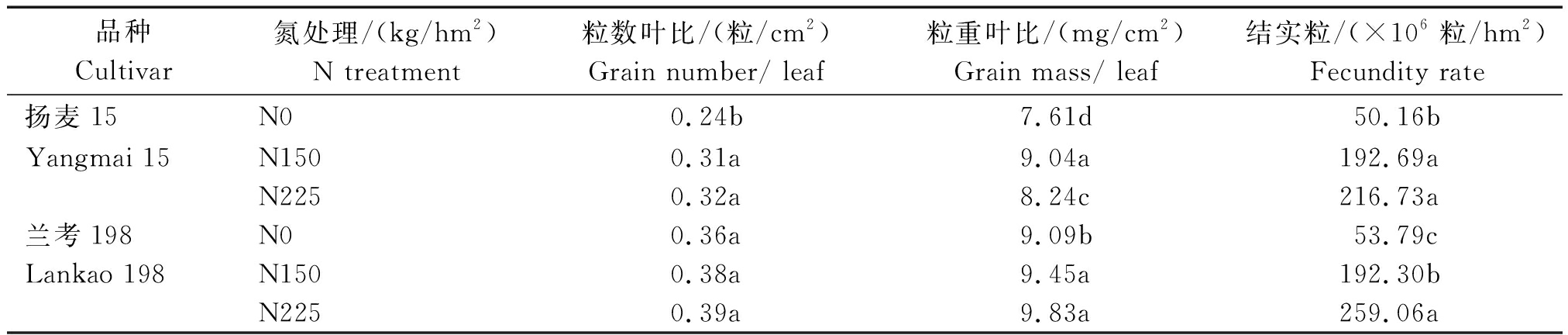

2.5 氮肥施用对小麦结实粒数的影响

由表3可知,与不施氮处理相比,施氮处理(N150、N225)可显著增加小麦结实粒数,且高氮处理(N225)兰考198结实粒数均高于扬麦15,兰考198品种N150和N225处理间差异达显著水平,但扬麦15品种N150和N225处理间无明显差异,表明通过增加氮肥提高结实粒数进而起到增加籽粒产量的途径存在品种间差异。

相关分析表明,2个小麦品种籽粒产量(y, kg/hm2)与最终结实粒数(x, 106 粒/hm2)呈极显著线性关系,其回归方分别为y扬麦15=26.29x+587.05(R2=0.895 5**)和y兰考198 =25.187x+1 076 (R2=0.826 7**)。

综合分析认为,实现该区域小麦产量6 000 kg/hm2左右水平,结实粒数应在192×106粒/hm2以上,且在本试验条件下,氮肥施用对增加兰考198结实粒数效果相对更加明显,表明该品种更能适应高肥力(高氮)麦田,在当地具有相对较高的增产潜力。

表3 不同氮处理小麦粒叶比及总结实粒数

Tab.3 Grain leaf ratio and grain number of wheat under different nitrogen levels

品种Cultivar氮处理/(kg/hm2)N treatment粒数叶比/(粒/cm2)Grain number/ leaf 粒重叶比/(mg/cm2)Grain mass/ leaf 结实粒/(×106粒/hm2)Fecundity rate扬麦15N00.24b7.61d50.16bYangmai 15N1500.31a9.04a192.69aN2250.32a8.24c216.73a兰考198N00.36a9.09b53.79cLankao 198N1500.38a9.45a192.30bN2250.39a9.83a259.06a

2.6 氮肥施用对小麦小麦粒叶比特征的影响

由表3可知,氮肥施用均可提高2个小麦品种的粒重叶比,扬麦 15表现为先增加后降低趋势,兰考198则表现为持续增加趋势,但兰考198的N150与N225处理间无明显差异。在同一氮肥水平下,兰考198具有适宜的粒数叶比和相对较高的粒质量叶比。进一步分析可知,在本试验条件下,实现该区域小麦产量6 000 kg/hm2左右水平,开花期和成熟期粒数叶比和粒重叶比分别应高于0.38粒/cm2和9.45 mg/cm2。

3 结论与讨论

有关小麦高产群体特征和产量结构已有诸多报道。于振文等[3]提出黄淮麦区首先要选用具有较高生物产量和经济系数潜力的品种,然后通过栽培措施协调两者的关系,使生物产量和经济系数同步提高,从而获得超高产经济产量。丁锦峰等[13]研究认为,淮南地区扬麦20达到9 000 kg/hm2产量水平的栽培技术关键点是在获得适宜穗数的基础上主攻穗粒数与粒重。卢百关等[14]提出,黄淮地区稻茬小麦超高产9 000 kg/hm2群体产量结构为单位面积穗数>700×104/hm2、每穗>32粒及千粒质量>42 g。汤永禄等[15]通过对四川盆地9 000 kg/hm2以上超高产小麦品种产量结构研究认为,4个环境下平均产量达9 338 kg/hm2的超高产品种的穗数、穗粒数、粒数和千粒质量分别达4.49×106 穗/hm2,42.3,18 825粒/m2,47.8 g,且较对照分别高8.2%,10.7%,18.3%,0.6%。王红光等[16]通过对河北冬小麦产量结构研究认为,8.00×106穗/hm2、穗粒数30~35 粒、千粒质量43 g 以上、成熟期干物质积累量22 000 kg/hm2以及收获指数0.46为河北省10 000 kg/hm2以上超高产小麦比较理想的产量结构和调控指标。本试验针对豫南稻茬小麦常年平均产量徘徊在4 500 kg/hm2左右的现状[10],初步研究认为,实现该区域小麦产量6 000 kg/hm2需达到成穗数4.90×106~6.20×106穗/hm2、单穗平均穗粒数>42粒以及千粒质量>37 g的产量结构,且以弱春性小麦品种兰考198更适宜于该区高产种植,该研究结果与其他稻茬麦区研究结果相比略有差异,可能主要与本试验所处的气候条件以及选用小麦品种有关。

关于小麦高产群体的质量指标,前人也做了诸多研究[5,17-20]。訾妍等[5]研究认为,扬糯麦1号8 000 kg/hm2以上高产群体孕穗期和乳熟期最适LAI分别为6.2~6.5和3.2~4.0,拔节期最适茎蘖数为穗数的2.3~2.5倍,茎蘖成穗率为44%~49%,分蘖成穗率为25%~33%,开花期和花后干物质积累量分别为10 000~11 600 kg/hm2和5 900 kg/hm2以上,适宜粒数叶比和粒重叶比达0.36和12.40以上。于经川等[17]通过2年对20多个小麦品种(系)粒叶比、粒重比与产量的关系分析认为,粒数叶比、粒重叶比等指标可作为高产育种的重要筛选指标。吴中伟等[18]对四川丘陵区机播套作小麦研究认为,产量达4 800 kg/hm2 的LAI孕穗期4.68, 灌浆期2.11, 花后干物质积累量3 201.2 kg/hm2, 粒叶比11.501 mg/cm2。徐月明[20]通过对扬州地区弱筋小麦扬麦15研究认为,产量>7 500 kg/hm2的 LAI动态指标为越冬始期约0.9, 拔节期约3.0, 孕穗期出现最大值7.0, 开花期为4.5~5.0。此外,凌启鸿[1] 也总结了江淮流域小麦达7 500 kg/hm2产量水平时小麦主要生育时期相关最适LAI指标。上述研究结果对指导当地小麦精确定量高产栽培具有实践意义,但针对豫南稻茬小麦的本土化研究则相对较少。

本研究在3个施氮水平下对豫南稻茬小麦达到6 000 kg/hm2产量水平群体质量指标进行了系统分析,认为,在主要生育时期同一氮肥处理下,兰考198 品种LAI、干物质积累、粒叶比、结实粒数均相对较高,这可能是导致兰考198产量相对较高的主要原因。进一步分析认为,在当前,实现该区域小麦产量6 000 kg/hm2需达到以下群体质量指标:起身期最适茎蘖数为680万~780万穗,在起身期、拔节和开花期最适宜LAI值分别为2.89~3.20,4.08~5.60,6.09~7.61;开花期干物质积累量为13 025~16 568 kg/hm2,成熟期干物质积累量为20 888 ~24 090 kg/hm2,结实粒数在192×106粒/hm2以上,适宜粒数叶比和粒重叶比在0.38粒/cm2和9.45 mg/cm2以上。根据本试验结果,初步认为,兰考198更适宜豫南稻茬麦区种植,且实现甚至超过小麦6 000 kg/hm2产量除了满足土壤肥力和在主要生育期达到适宜群体质量指标参数外,全生育期施氮量应在225 kg/hm2左右。

关于豫南稻茬麦区小麦产量超过7 500 kg/hm2时的产量结构以及群体质量指标还有待进一步深入研究。

[1] 凌启鸿.作物群体质量[M].上海:上海科学技术出版社,2000:218-225.

[2] 马溶惠.高产小麦群体质量指标及其与产量关系的研究[D].郑州:河南农业大学,2005.

[3] 于振文,田奇卓,潘庆民,等.黄淮麦区冬小麦超高产栽培的理论与实践[J].作物学报, 2002, 28(S1):577-585.

[4] Li H W, Liu L J, Wang Z Q, et al. Agronomic and physiological performance of high-yielding wheat and rice in the lower reaches of Yangtze River of China[J]. Field Crops Research, 2012,133(133):119-129.

[5] 訾 妍,丁锦峰,黄正金,等.扬糯麦1号8 000 kg/hm2以上高产群体质量指标[J].作物学报, 2015, 41(5):797-805.

[6] Wilhelm W W. Dry-matter partitioning and leaf area of winter wheat grown in a long-term fallow tillage comparisons in the US Central Great Plains[J]. Soil and Tillage Research,1998,49(1/2):49-56.

[7] Latiri-Souki K, Nortcliff S, Lawlor D W. Nitrogen fertilizer can increase dry matter, grain production and radiation and water use efficiencies for durum wheat under semi-arid conditions [J]. European Journal of Agronomy, 1998, 9(1):21-34.

[8] Shi Y, Yu Z, Man J, et al. Tillage practices affect dry matter accumulation and grain yield in winter wheat in the North China Plain[J]. Soil and Tillage Research, 2016, 160:73-81.

[9] 王玉杰,王永华,韩 磊,等.不同栽培管理模式对冬小麦花后干物质积累与分配特征及产量的影响[J].麦类作物学报, 2011, 31(5), 894-900.

[10] 河南省统计局.河南统计年鉴[M].北京:中国统计出版社, 2015.

[11] 陈金平.豫南稻茬麦区小麦生态条件研究[J].中国农学通报, 2009, 25(21):156-160.

[12] 陆增根,戴廷波,姜 东,等.氮肥运筹对弱筋小麦群体指标与产量和品质形成的影响[J].作物学报, 2007, 33(4):590 -597.

[13] 丁锦峰,黄正金,袁 毅,等.稻-麦轮作下9 000 kg/hm2产量水平扬麦20的群体质量及花后光合特征[J].作物学报, 2015, 41(7):1086-1097.

[14] 卢百关,杜 永,李 筠,等.黄淮地区稻茬小麦超高产群体特征研究[J].中国生态农业学报, 2015, 23(1):43-51.

[15] 汤永禄,李朝苏,吴 春, 等. 四川盆地单产9 000 kg/hm2以上超高产小麦品种产量结构与干物质积累特点[J]. 作物学报, 2014, 40(1):134-142.

[16] 王红光, 李东晓, 李雁鸣, 李瑞奇. 河北省10 000 kg/hm2以上冬小麦产量构成及群个体生育特性[J]. 中国农业科学, 2015, 48(14): 2718-2729.

[17] 于经川,刘兆晔,高华强,等.小麦粒数叶比、粒重叶比与产量的关系[J].麦类作物学报, 2005, 25(1):61-64.

[18] 吴中伟, 樊高琼,王秀芳,等. 氮肥运筹对四川丘陵区机播套作小麦群体质量及产量的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2012, 18(1):18-26.

[19] 刘丽平, 欧阳竹, 武兰芳, 等. 灌溉模式对不同密度小麦群体质量和产量的影响[J]. 麦类作物学报, 2011, 31(6):1116-1122.

[20] 徐月明. 密度对弱筋小麦扬麦9号优质高产群体质量和株型指标的影响[J]. 上海农业学报, 2010, 26(2):81-85.