控失肥是中国科学院离子束生物工程学重点实验室研发的一种新型高效环保肥料[1],其原理是在普通化肥中添加一种由微纳米多孔天然矿物材料等精准复配而成的“控失剂”,利用其溶解后形成的网状结构,将肥料营养成分“网捕”或“定植”在植株根系周围土壤中,从而减少了肥料养分的流失,减缓养分释放速率[2-4]。白岩等[5]研究发现,与施用普通肥料相比,冬小麦生育期内基施控失肥,冬小麦产量提高了7.7%~14%。徐汝民等[6]指出在皖北地区,与常规配方肥相比,小麦生育期内施用控失肥,小麦平均增产8.4%。邱冠男等[7]在黄渤海地区冬小麦生育期内施用控失型复合肥,并设置和常规施肥等养分施肥试验和养分减量试验,结果表明,控失型复合肥平均单产较普通复合肥增产4.2%,氮肥农学利用率提高14.7%。减量试验表明,控失型复合肥较普通复合肥在平均氮肥减少28%的情况下,产量几乎相平,其氮肥农学利用率提高36.6%。

环渤海低平原区是我国冬小麦的主产区。冬小麦生长季节干旱少雨,为了获得可观的产量,该地区水肥资源的投入量大,水肥损失量大、利用率低,是冬小麦生产中存在的普遍问题[8-9]。有研究指出该区域大部地区氮肥利用率仅有20%,通过挥发、淋溶和反硝化的氮素损失率高达14%~45%[10-13]。

基于控失肥养分流失率低,本研究探索环渤海低平原区雨养条件下(最多灌一次底墒水,保证出苗率),施用控失肥对冬小麦产量及其构成要素和肥料农学效率的影响,为环渤海低平原区粮食增产提供新思路。

1 材料和方法

1.1 试验区概况

试验于2014-2015,2015-2016年2个冬小麦生长季在河北省沧州市南皮县中国科学院南皮生态农业试验站(38°00′N,116°40′E,海拔11 m)进行。该地区年均气温12.3 ℃,多年平均降水量480 mm,但季节分配不均,多集中在夏秋季,冬春则比较干旱,即冬小麦生长季内降水较少。

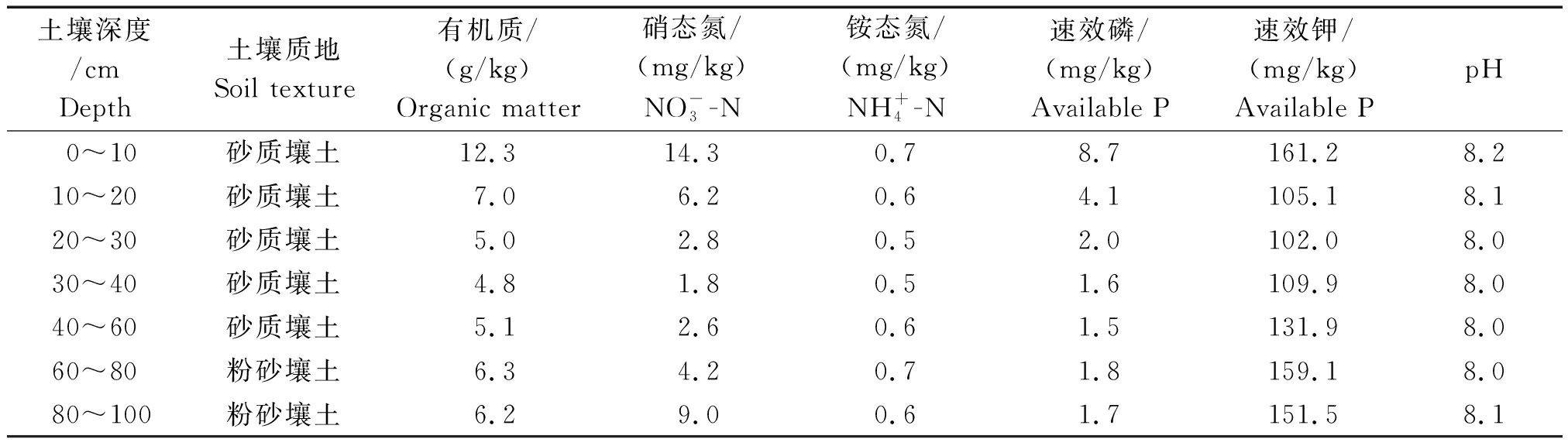

供试土壤基本理化性质详见表1。试验区土壤0~60 cm为砂质壤土,60~100 cm为粉砂壤土,偏碱性。土壤硝态氮含量剖面分布不均匀,土壤有机质和速效磷含量大致沿剖面从上而下逐渐降低,速效钾含量较高。

表1 供试土壤基本理化性质

Tab.1 Physical and chemical properties of tested soil

土壤深度/cmDepth土壤质地Soil texture有机质/(g/kg)Organic matter硝态氮/(mg/kg)NO-3-N铵态氮/(mg/kg)NH+4-N速效磷/(mg/kg)Available P速效钾/(mg/kg)Available PpH0~10砂质壤土12.314.30.78.7161.28.210~20砂质壤土7.06.20.64.1105.18.120~30砂质壤土5.02.80.52.0102.08.030~40砂质壤土4.81.80.51.6109.98.040~60砂质壤土5.12.60.61.5131.98.060~80粉砂壤土6.34.20.71.8159.18.080~100粉砂壤土6.29.00.61.7151.58.1

1.2 试验设计

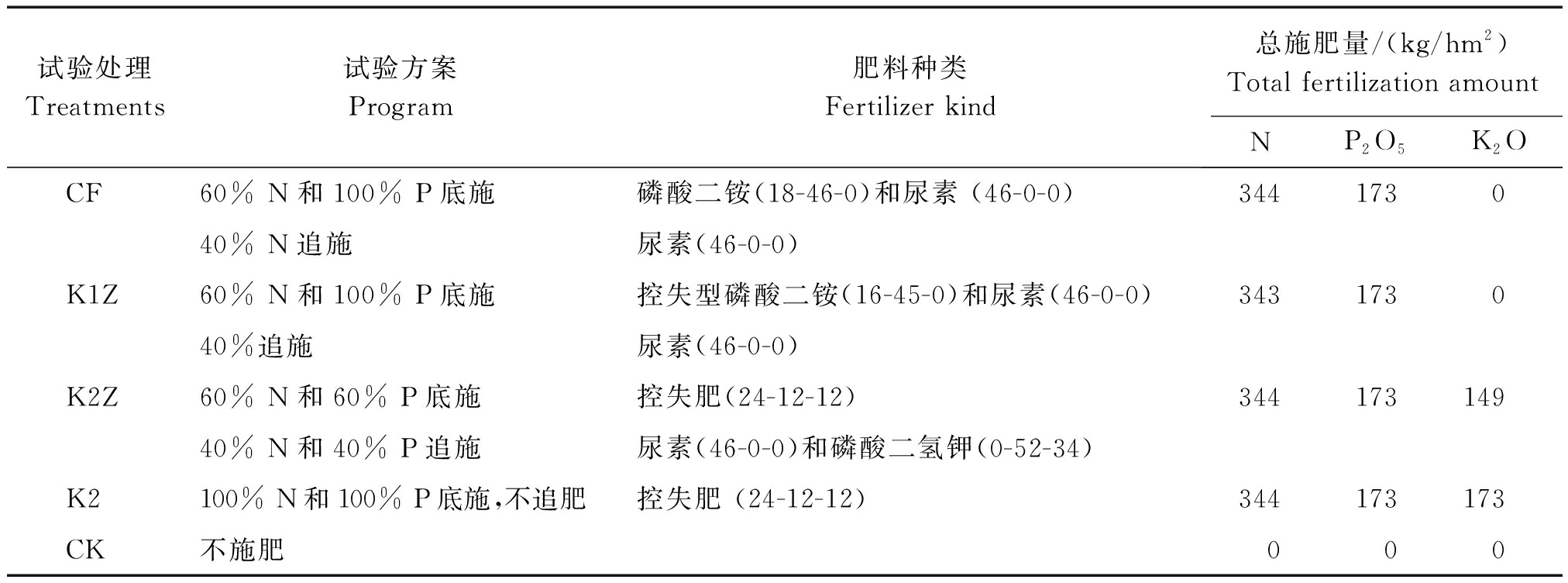

本试验参考当地冬小麦的施肥量和施肥方案(CF):底肥磷酸二铵375 kg/hm2,尿素300 kg/hm2,拔节期(2015年4月3日和2016年4月5日)追施尿素300 kg/hm2,即60% N 和100% P底施,拔节期追施40% N。

2014-2015,2015-2016年,选用2种控失肥:控失型磷酸二铵N-P2O5-K2O:16-45-0(K1)和控失型复合肥N-P2O5-K2O:24-12-12(K2)。在保证同当地N和P2O5施肥量基本一致条件下,设置了3个控失肥试验处理,另设一个完全不施肥的处理(CK)作为对照。冬小麦具体施肥处理试验方案详见表2,每个处理重复3次,随机区组布置。

2014-2015年供试冬小麦品种为邯6172,2015-2016年供试冬小麦品种为小偃81。2014-2015年,所有处理分别灌了底墒水25 mm,保证出苗率;2015-2016年,因前期降雨丰富,所有处理播种后均无灌水。

表2 冬小麦施肥处理试验方案

Tab.2 Different fertilization treatments of winter wheat

试验处理Treatments试验方案Program肥料种类Fertilizer kind总施肥量/(kg/hm2)Total fertilization amountNP2O5K2OCF60% N和100% P底施磷酸二铵(18-46-0)和尿素 (46-0-0)344173040% N追施尿素(46-0-0)K1Z60% N和100% P底施控失型磷酸二铵(16-45-0)和尿素(46-0-0)343173040%追施尿素(46-0-0)K2Z60% N和60% P底施控失肥(24-12-12)34417314940% N和40% P追施尿素(46-0-0)和磷酸二氢钾(0-52-34)K2100% N和100% P底施,不追肥控失肥 (24-12-12)344173173CK不施肥000

1.3 测定项目和方法

冬小麦产量指标:冬小麦成熟收获时,每个重复随机选择25株考种,包括:株高、穗长、结实小穗数、穗粒数和千粒质量等。另分别选取1×1 m3的样方脱粒后进行测产,每个处理的小麦产量均以3次重复的平均值代表实际产量。

肥料农学效率(Agronomic efficiency, AE)是指特定施肥条件下,单位施肥量所增加的作物产量,计算公式如下:AE=(Y-Y0)/F,式中:AE为肥料农学效率(kg/kg),Y为施肥条件下作物的产量(kg/hm2),Y0为不施肥条件下作物的产量(kg/hm2),F为肥料纯养分(N、P2O5和K2O)的投入量(kg/hm2)[14]。肥料农学效率直接反映了施肥的增产状况[15],是评价肥料增产效应较为准确的指标[16-17]。

肥料贡献率(Fertilizer contribution rate, FCR)即肥料对作物产量的贡献率,计算公式如下:FCR=(Y-Y0)/Y×100%,式中FCP为肥料贡献率(%),Y为施肥条件下作物的产量(kg/hm2),Y0为不施肥条件下作物的产量(kg/hm2)[18]。

1.4 数据处理及分析方法

试验数据均采用Microsoft Excel软件处理并作图。方差分析采用SAS 软件ANOVA过程处理,并采用 Duncan method进行差异显著性检验。

2 结果与分析

2.1 冬小麦生育期的降水量

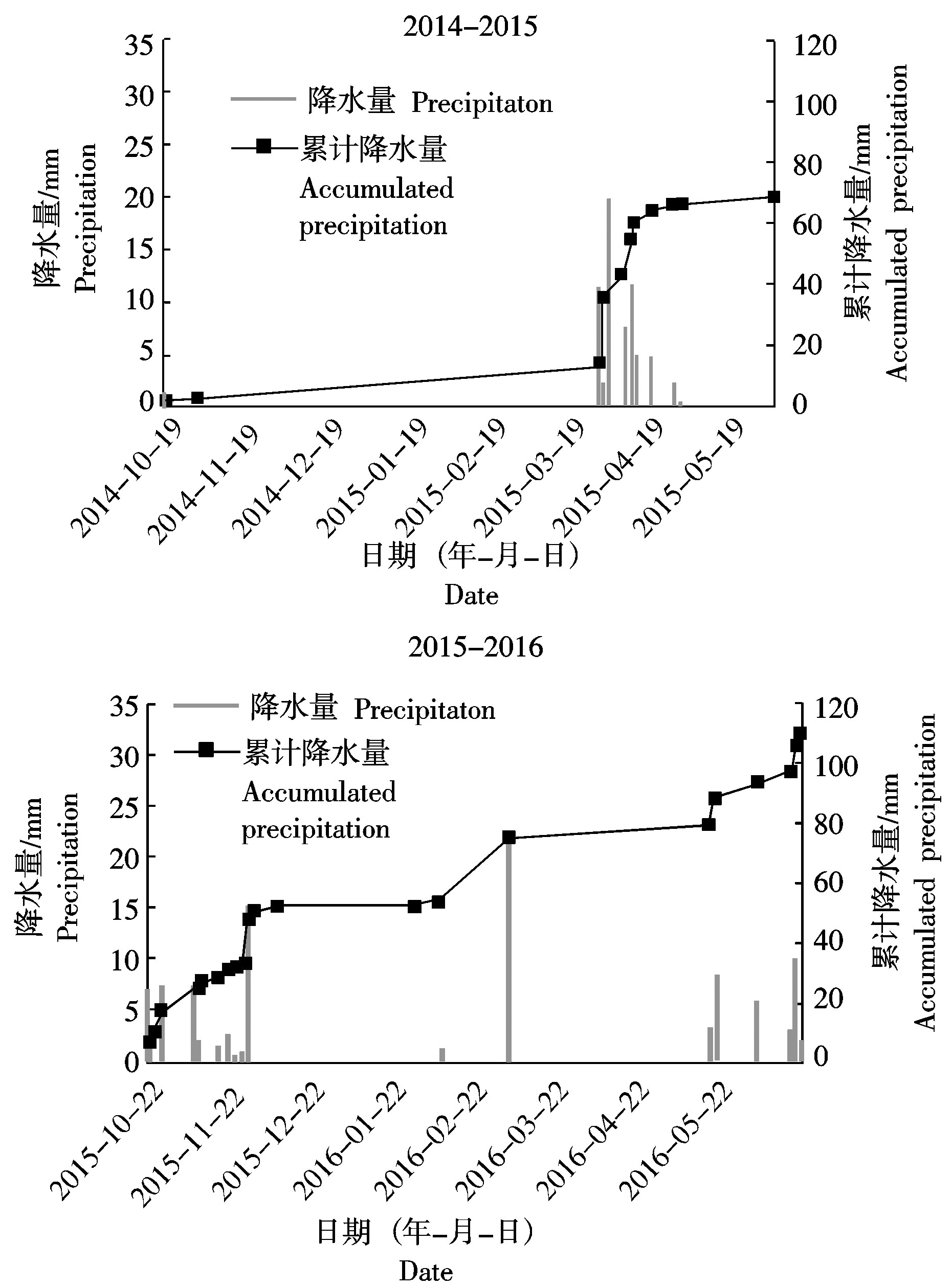

降雨是影响肥料利用率的因素之一,强度大的降雨不仅会引起养分的地表径流损失,更会造成养分的深层渗漏。2年冬小麦生育期内的降水量如图1所示。2014-2015年冬小麦生育期内,累计降水量仅68 mm,降水量分布极不均匀,播种-返青期降水量仅有3 mm,拔节-抽穗期降水量较多,为56 mm。最大的一次降雨量(19.7 mm)发生在2015年4月2日,降雨后第2天进行的追肥,不会造成显著的养分流失。

2015-2016年冬小麦生育期内累计降水量108.6 mm,播种-返青期降水量较多(75.6 mm),占总降水量的70%,返青-拔节期无降水量,起身灌浆盛期降水33 mm,仅占降水量的30%。参考河北省冬小麦生长季多年平均降雨量(139.01±24.61 mm)[19],可知2015-2016年冬小麦生长季的总降雨量偏少,而2014-2015年过少。

图1 冬小麦生育期内的降水量

Fig.1 Precipitation during the growingseason of winter wheat

2.2 控失肥对冬小麦株高、产量及产量构成和肥料农学效率的影响

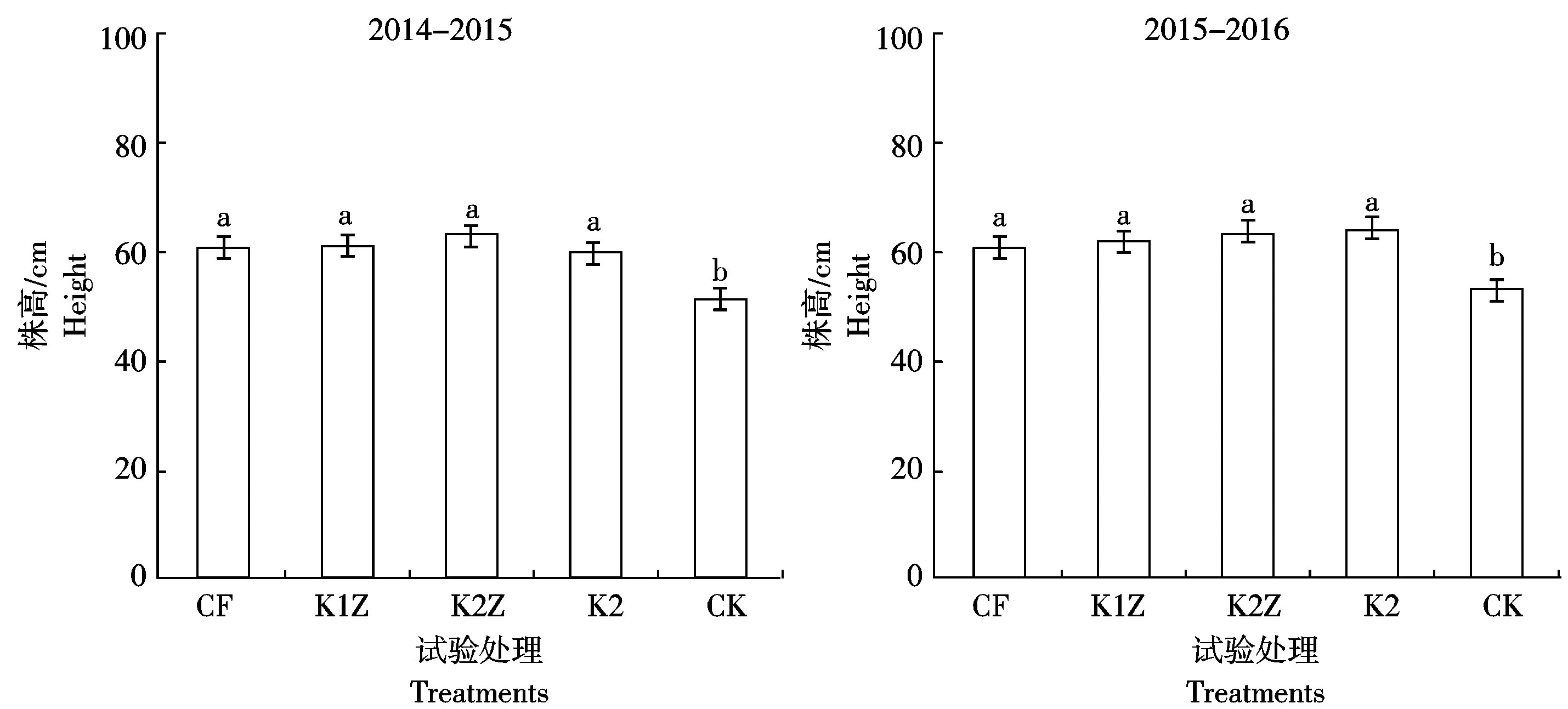

2.2.1 控失肥对冬小麦收获时株高的影响 不同施肥处理的冬小麦收获时株高如图2所示。2年不同控失肥处理和当地常规施肥处理之间冬小麦收获时株高均无显著差异。这2年冬小麦株高矮小并且远小于该品种的平均株高,这主要是因为2014-2015年冬小麦拔节期遇到低温,并且生育期的降水量少;2015-2016年降水量主要集中在返青期前,拔节期温度低且降水量少。

2014-2015,2015-2016年度冬小麦收获时,不施肥处理(CK)的株高最小,当地施肥处理(CF)处理次之。2014-2015年底肥为控失肥追肥尿素和磷酸二氢钾处理(K2Z)的株高最大,相比CF处理提高了4.1%。2015-2016年底肥为控失肥不追肥处理(K2)的株高最大66.2 cm,相比CF处理提高了5.8%。

这2年,相比CF处理,控失型磷酸二铵(K1Z)处理的株高平均提高了1.1%,一次性底施控失复合肥(K2)处理的株高平均提高了1.2%,K2Z处理株高平均提高了4.2%。

不同字母表示处理间差异显著(P<0.05)。表3、图3-4同。

Different letters mean significant difference(P<0.05).The same as Tab.3,Fig.3-4.

图2 不同施肥处理冬小麦株高

Fig.2 Plant height for different fertilization treatments

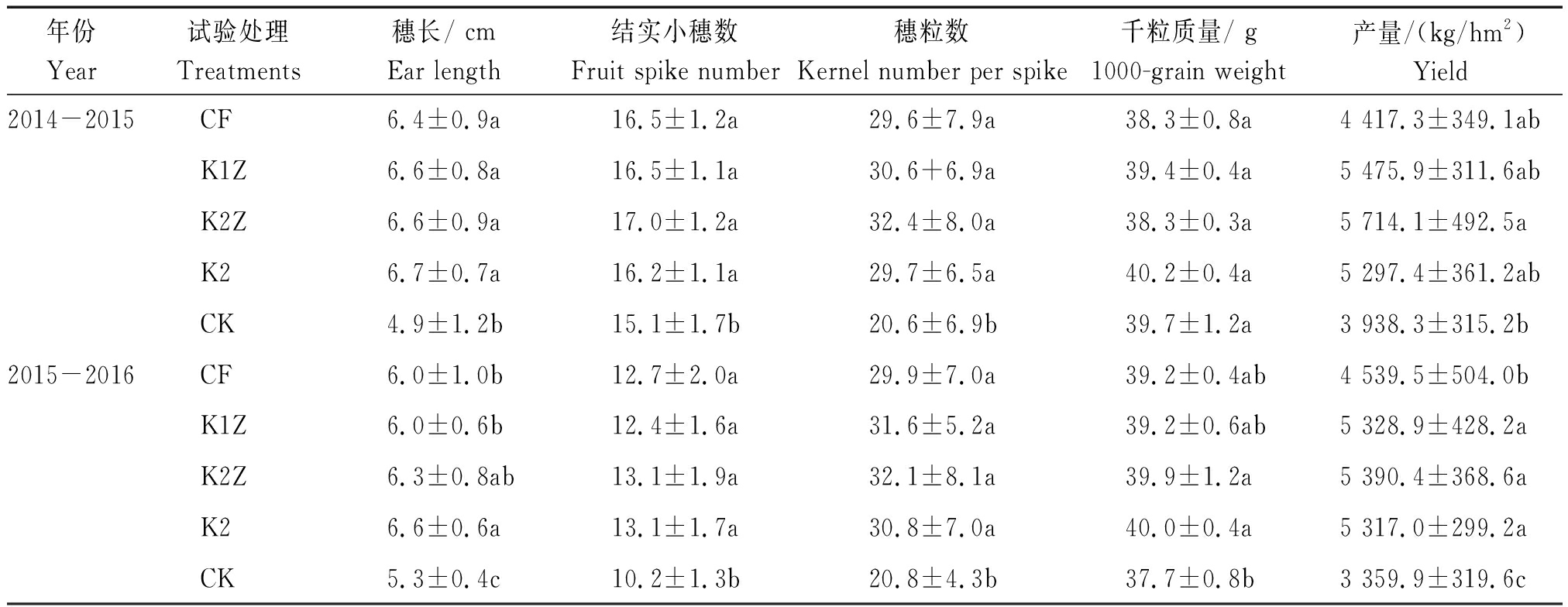

2.2.2 控失肥对冬小麦产量及产量构成的影响 表3为不同施肥条件下冬小麦产量及其构成要素状况。从表中可知,2014-2015,2015-2016年这2年冬小麦的产量分别平均为4 969,4 787 kg/hm2。

2014-2015,2015-2016年的试验结果基本一致,CK的产量最低,CF的产量次之。相比当地常规施肥处理(CF),2014-2015年底施控失型复合肥(24-12-12),追施尿素和磷酸二氢钾显著提高了冬小麦产量,而2015-2016年施用控失肥处理均显著提高了冬小麦的产量。这2年均表现为底施控失型复合肥(24-12-12),追施尿素和磷酸二氢钾处理(K2Z)的产量最高,比CF分别提高了29%和19%;底肥控失型磷酸二铵和尿素,追施尿素处理(K1Z)的产量次之,比CF分别提高了24%和17%;一次性施入控失肥处理(K2)冬小麦产量比CF的产量均提高了17%。从产量构成来看,除不施肥处理(CK)外,控失肥处理和常规施肥处理在结实小穗数、穗粒数和千粒质量方面均无显著差异。但施用控失肥处理冬小麦的穗长、小穗数、穗粒数和千粒质量等表现均较优,从而产量较高。

2014-2015,2015-2016年当地冬小麦拔节期增加1次灌溉(90~120 m3/hm2)、同CF施肥的产量分别为6 375.0,6 584.0 kg/hm2。与该产量相比,施用控失肥仅灌1次底墒水(2014-2015年)或无灌水(2015-2016年)时,冬小麦产量分别降低了10%~17%和18%~19%,但减少了拔节期的灌水,节省灌溉量900~1 200 m3/hm2。这表明:在环渤海低平原区淡水资源紧缺条件下,在干旱和偏干旱年份,在保证冬小麦齐苗后,通过施用控失肥也可保证获得80%以上的冬小麦产量。

2014-2015,2015-2016年,相比CF处理,控失型磷酸二铵(K1Z)处理的冬小麦产量平均提高了21%,一次性底施控失复合肥(K2)处理的冬小麦产量均提高了17%,K2Z处理产量平均提高了24%。施用控失肥处理冬小麦的穗长、小穗数、穗粒数和千粒质量等表现均较优,从而产量较高。综合分析可知,施用控失肥可以提高冬小麦产量17%以上;如果60%N通过控失肥底施、40%N通过常规肥料(尿素)追施,可以提高冬小麦产量21%以上;当基础土壤速效钾含量较高时,与施用不含钾元素的控失肥相比,施用含钾元素的控失肥仅可以提高冬小麦产量3%左右。

表3 不同施肥处理的冬小麦产量及产量构成

Tab.3 The yield and yield characteristics for different fertilization treatments

年份Year试验处理Treatments穗长/ cmEar length结实小穗数Fruit spike number穗粒数Kernel number per spike千粒质量/ g1000-grain weight产量/(kg/hm2)Yield2014-2015CF6.4±0.9a16.5±1.2a29.6±7.9a38.3±0.8a4 417.3±349.1abK1Z6.6±0.8a16.5±1.1a30.6+6.9a39.4±0.4a5 475.9±311.6abK2Z6.6±0.9a17.0±1.2a32.4±8.0a38.3±0.3a5 714.1±492.5aK26.7±0.7a16.2±1.1a29.7±6.5a40.2±0.4a5 297.4±361.2abCK4.9±1.2b15.1±1.7b20.6±6.9b39.7±1.2a3 938.3±315.2b2015-2016CF6.0±1.0b12.7±2.0a29.9±7.0a39.2±0.4ab4 539.5±504.0bK1Z6.0±0.6b12.4±1.6a31.6±5.2a39.2±0.6ab5 328.9±428.2aK2Z6.3±0.8ab13.1±1.9a32.1±8.1a39.9±1.2a5 390.4±368.6aK26.6±0.6a13.1±1.7a30.8±7.0a40.0±0.4a5 317.0±299.2aCK5.3±0.4c10.2±1.3b20.8±4.3b37.7±0.8b3 359.9±319.6c

2.2.3 控失肥对冬小麦肥料农学效率的影响 肥料农学效率也称农艺利用率,它表示单位施肥量(N、P2O5、K2O)生产的经济产量,反映了单位施肥量增产作物的能力[20]。通过计算控失型磷酸二铵和尿素处理(K1Z)和当地常规磷酸二铵和尿素处理(CF)的肥料农学效率,对比分析控失肥和常规肥料的增产能力。本研究中计算农学利用率所用的施肥量为氮(N)、磷(P2O5)、钾(K2O)肥用量之和。

2014-2015,2015-2016年控失型磷酸二铵和尿素处理(K1Z)和当地常规磷酸二铵和尿素处理(CF)的肥料农学效率如图3所示。2年均表现出K1Z的肥料农学效率较高,分别为3.0,3.9 kg/kg。相比当地常规施肥处理(CF),K1Z的肥料农学效率分别提高了228%和71%,可见控失肥可显著提高肥料农学效率。

2.2.4 控失肥对冬小麦肥料贡献率的影响 肥料贡献率即肥料对作物产量的贡献率,将不施肥处理(CK)的产量视为基础地力对产量的贡献,以其为基准来计算年投入肥料的生产能力[16,21]。由图4可知,这两年当地常规施肥处理(CF)的肥料贡献率最低,分别为11%和26%,平均18%。2014-2015,2015-2016年底施控失型磷酸二铵追施尿素处理(K1Z)的肥料贡献率平均为33%,一次性底施控失肥(K2:24-12-12)的肥料贡献率平均为31%,K2Z处理的肥料贡献率平均为34%。

当地常规施肥(CF)的肥料贡献率仅18%,而两种控失肥的肥料贡献率均大于31%。控失肥的肥料贡献率显著高于常规施肥的肥料贡献率。

图3 K1Z和CF的肥料农学效率

Fig.3 Agronomic nutrient efficiency for K1Z和CF

图4 不同施肥处理冬小麦的肥料贡献率

Fig.4 Fertilizer contribution rate for different fertilization treatments

综合分析这两年的试验结果:在保证同当地N和P2O5施肥量基本一致、相同雨养条件下,底施控失肥不追肥(K2)可以提高冬小麦的产量,其产量比CF的提高了17%,60% N通过控失肥底施、40%N通过常规肥料(尿素)追施(K1Z、K2Z)的增产效果更显著,相比CF的产量分别提高了21%和24%;不同控失肥处理冬小麦产量无显著差异,这主要是因为所有处理的N和P2O5施肥量基本一致,添加的“控失剂”并没有改变肥料的营养成分。由此也可以知道当基础土壤速效钾含量较高时,冬小麦生育期内可不施用K肥(K2中增加了K肥,但小麦的产量并不比K1Z高);雨养条件下(最多灌一次底墒水,保证出苗),冬小麦施用控失肥比常规施肥、拔节期灌溉条件下的产量降低了10%~19%,但可减少拔节期的1次灌水,节省灌溉量900~1 200 m3/hm2;控失肥可减少养分的流失,显著提高肥料农学效率。相比常规施肥,控失肥处理K1Z的肥料农学效率提高了71%~228%。控失肥的肥料贡献率显著高于常规施肥的。相比当地常规肥料,控失肥的肥料贡献率提高了53%。

3 结论与讨论

施用控失肥可以有效提高作物有效穗数、穗粒数、千粒质量,从而提高产量[22-23]。本研究结果表明,控失肥可提高冬小麦产量,在冬小麦产量构成因素株高、穗长、穗粒数和千粒质量等方面均表现较优。相比常规肥料,施用控失肥的冬小麦产量提高了17%~29%,且不同类型控失肥对冬小麦产量无显著影响;底施控失肥、并在拔节期追肥(60%N通过控失肥底施、40%N通过常规肥料追施),冬小麦增产幅度大,增产21%~24%;如果控失肥作为底肥一次性施入,冬小麦产量提高了17%,但减少了追肥的劳动力成本,这可有效缓解环渤海低平原区冬小麦生产用工的矛盾。

控失肥可明显提高肥料农学利用率,达到节本增益的效果,减少化肥的淋溶流失,削减化肥面源污染,从而实现农业的可持续发展[24]。本研究也表明,控失肥显著提高了肥料农学效率和肥料贡献率。相比常规肥料,控失肥的肥料农学效率提高了71%~228%,肥料贡献率提高了53%。这说明在保证N和P2O5施肥量同当地施肥量基本一致、相同雨养条件下,施用控失肥不仅能提高冬小麦产量构成因素,还可以提高肥料农学效率和肥料贡献率,进而提高冬小麦产量。

与当地常规施肥、拔节期灌溉的冬小麦产量相比,施用控失肥但仅灌一次底墒水(2014-2015年)或无灌水(2015-2016年)时,冬小麦的产量降低了10%~19%,但减少了拔节期的1次灌水,可节省淡水灌溉量900~1 200 m3/hm2。这可有效缓解环渤海低平原区冬小麦生长季淡水资源匮乏的矛盾。

由此可知,环渤海低平原区小麦生产中施用新型环保控失肥可达到增产的效果,同时提高肥料利用效率,减少肥料的流失;并且在劳动力较少的情况下,可将控失肥作底肥一次性施入,以减少追肥的劳动力成本;在淡水资源非常紧缺时,保证冬小麦齐苗后,雨养条件下通过施用控失肥,也可获得80%以上的冬小麦产量。

本研究仅探讨了控失肥对冬小麦产量和肥料农学效率、肥料贡献率的影响,需要进一步开展施用控失肥对土壤养分含量和冬小麦生理生长指标的影响,综合分析施用控失肥对土壤、植物以及环境的影响。

[1] Zhou L L, Cai D Q, He L L, et al. Fabrication of a high-performance fertilizer to control the loss of water and nutrient using micro/Nano networks[J]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2015, 3(4):645-653.

[2] 吴跃进,杨惠成,余增亮.控失化肥示范应用结果及机理研究综述[J].安徽农学通报, 2007, 13(24):22-24.

[3] 荆小船.控失型复混肥的控失机理与特点[J].磷肥与复肥, 2009, 24(3):57-58.

[4] 刘 强,顾相蕊.化肥控失技术在农业面源污染治理中的应用[J].现代农村科技,2012(19):69-70.

[5] 白 岩,徐汝民,张存岭,等.小麦基施新型控失复合肥的产量效应研究[J].安徽农学通报, 2014(15):41-43.

[6] 徐汝民,吴文革,陈天河.控失复混(合)肥对皖北地区小麦产量的影响[J].磷肥与复肥, 2014, 29(3):79-81.

[7] 邱冠男,吴跃进,王永国,等.新型高效控失型复合肥对黄淮海地区小麦产量的影响[J].中国农学通报,2010,26(18):186-191.

[8] 赵荣芳,陈新平,张福锁.华北地区冬小麦-夏玉米轮作体系的氮素循环与平衡[J].土壤学报,2009,46(4):684-697.

[9] Zhao R F, Chen X P, Zhang F S, et al. Fertilization and nitrogen balance in a wheat-maize rotation system in North China[J]. Agronomy Journal, 2006, 98(4):938-945.

[10] Liu X J, Ju X T, Zhang F S, et al. Nitrogen dynamics and budgets in a winter wheat-maize cropping system in the North China Plain[J]. Field Crops Research, 2003, 83(2):111-124.

[11] 张玉铭,张佳宝,胡春胜,等.水肥耦合对华北高产农区小麦-玉米产量和土壤硝态氮淋失风险的影响[J].中国生态农业学报, 2011, 19(3):532-539.

[12] 裴宏伟,沈彦俊,刘昌明.华北平原典型农田氮素与水分循环[J].应用生态学报,2015,26(1):283-296.

[13] 巨晓棠,刘学军,邹国元,等.冬小麦/夏玉米轮作体系中氮素的损失途径分析[J].中国农业科学,2002,35(12):1493-1499.

[14] 吴萍萍,刘金剑,周 毅,等.长期不同施肥制度对红壤稻田肥料利用率的影响[J].植物营养与肥料学报,2008,14(2):277-283.

[15] 陈 闻,吴家森,姜培坤,等.不同施肥对雷竹林土壤肥力及肥料利用率的影响[J].土壤学报, 2011,48(5):1021-1028.

[16] 王伟妮,鲁剑巍,李银水,等.当前生产条件下不同作物施肥效果和肥料贡献率研究[J].中国农业科学,2010,43(19):3997-4007.

[17] 张福锁,王激清,张卫峰,等.中国主要粮食作物肥料利用率现状与提高途径[J].土壤学报,2008, 45(5):915-924.

[18] 刘振兴,杨振华,邱孝煊,等.肥料增产贡献率及其对土壤有机质的影响[J].植物营养与肥料学报,1994(1):19-26.

[19] 王占彪,王 猛,尹小刚,等.近50年华北平原冬小麦主要生育期水热时空变化特征分析[J].中国农业大学学报, 2015, 20(5):16-23.

[20] 彭少兵,黄见良,钟旭华,等.提高中国稻田氮肥利用率的研究策略[J].中国农业科学,2002,35(9):1095-1103.

[21] 宇万太,赵 鑫,张 璐,等.长期施肥对作物产量的贡献[J].生态学杂志, 2007, 26(12):2040-2044.

[22] 黄占亮.小麦施用“控失”专用复合肥试验研究[J].安徽农学通报, 2010,16(9):126-127.

[23] 郭粹锦.新型控失肥料的不同施用方法对小麦产量的影响[J].安徽农学通报,2010, 16(13):132-133.

[24] 余立祥,卞 坡,吴跃进,等.化肥“控失”对作物氮素农学利用率的影响[J].安徽农学通报,2007,13(24):25-26.