作者简介:何 京(1996—),女,河北石家庄人,在读硕士,主要从事作物科学研究。

为探究不同玉米秸秆碳形态的增碳培肥效果,在烟田上建立原位土柱培养试验,分析不添加秸秆碳(CK)、添加常规秸秆(RS)、腐熟秸秆(DS)以及秸秆生物炭(BC)4个处理下耕层(0~20 cm)土壤有机碳组分和结构、理化性质及酶活性等指标。结果表明,与不添加秸秆碳相比,3种秸秆碳形态显著提高土壤总有机碳(TOC)和微生物量碳(MBC)含量。与不添加秸秆碳相比,常规秸秆和腐熟秸秆处理显著提高了土壤可溶性有机碳(DOC)含量,而秸秆生物炭处理显著增加了颗粒有机碳(POC)含量(42.40%)。3种秸秆碳形态均提升微生物量碳/有机碳,这表明了秸秆碳投入可促进土壤有机碳周转。采用13C核磁共振波谱技术(NMR)分析土壤有机碳官能团结构,结果表明,常规秸秆、腐熟秸秆处理增加了土壤烷氧碳(O-Alkyl-C)和羰基碳(Carbonyl-C)(易降解碳组分),而秸秆生物炭则增加了烷基碳(Alkyl-C)(难降解碳组分)、烷基碳/烷氧碳(A/O-A)和疏水碳/亲水碳(Hydrophobic-C/Hydrophilic-C)。不同形态的秸秆碳对土壤养分及酶活性具有差异性,秸秆生物炭处理显著提升速效钾(AK)、铵态氮(AN)和硝态氮(NN)含量,分别为65.72%,19.93%,5.77%,常规秸秆和秸秆生物炭处理可显著提高蔗糖酶(Su)和脲酶(Ur)的活性,而磷酸酶(Ps)活性均随3种形态秸秆碳添加而提升。冗余分析表明,碳氮比(C/N)、纤维素酶(Ce)和全氮(TN)是影响土壤有机碳含量差异的主要因子;纤维素酶、pH值和速效钾是影响有机碳结构差异的主要因子。综上,施用秸秆生物炭在短期内具有提升有机碳含量及稳定性、养分含量和酶活性的显著优势,且土壤综合肥力评价中也以秸秆生物炭处理的得分最高(0.57),表明添加玉米秸秆生物炭是能够快速提升植烟土壤有机碳水平并改善土壤肥力的有效措施。

To investigate the effects of different maize straw carbon addition on soil organic carbon and fertilizer improvement,it focused on an in-situ soil column incubation experiment was established on tobacco fields.Four treatments were set,including none straw addition(CK),conventional straw(RS),decomposed straw(DS)and straw biochar(BC).The organic carbon components and structure,soil physical and chemical properties,and enzyme activities of the 0-20 cm soil layer of tobacco field treaded by the four treatments were characterized and analyzed.One-year incubation results showed that:Compared with none straw addition,the three forms of straw carbon addition all significantly increased the content of total organic carbon(TOC)and microbial biomass carbon(MBC)in the soil.Compared with none straw addition,treatments of conventional straw and decomposed straw significantly increased soil dissolved organic carbon(DOC)content,while straw biochar treatment significantly increased particulate organic carbon(POC)content(42.40%).The three forms of straw carbon addition all significantly increased the microbial biomass carbon/total organic carbon ratio and promoted the turnover of soil organic carbon.The functional group structure of SOC was analyzed by13C nuclear magnetic resonance.The results indicated that conventional straw and decomposed straw treatment increased the relative content of Alkoxy carbon(O-Alkyl-C)and Carbonyl carbon(Carbonyl-C)(labile carbon component),while straw biochar treatment increased Alkyl carbon(Alkyl-C)(recalcitrant carbon component),Alkyl carbon/Alkoxy carbon(A/OA)and Hydrophobic-C/Hydrophilic-C(Hydrophobic-C/Hydrophilic-C).Different forms of straw carbon had significantly different effects on soil nutrients and enzyme activities,straw biochar treatment significantly increased by 65.72%,19.93% and 5.77% for the content of available potassium(AK),ammonium nitrogen(AN)and nitrate nitrogen(NN),respectively.Conventional straw and straw biochar treatments significantly increased the activities of sucrase(Su)and urease(Ur).The three forms of straw carbon all had a significant effect on the activity of phosphatase(Ps).Redundancy analysis showed that C/N ratio(C/N),cellulase(Ce)and total nitrogen(TN)were the main factors affecting the organic carbon content,while cellulase,pH,and available potassium were the main factors affecting the organic carbon structure.Overall,the application of maize straw biochar had significant advantages in improving organic carbon content and stability,nutrient content,and enzyme activity in a short term.In the comprehensive soil fertility evaluation,straw biochar had the highest score with 0.57.Maize straw biochar was an effective measure to improve the organic carbon level and soil fertility in the tobacco planting soil.

有机碳是评价土壤质量的重要指标, 可直接影响土壤肥力和作物产量[1]。其分子组成是影响其分解速率和稳定性的重要机制, 最终导致农田土壤有机碳储量变化[2]。然而, 由于受到耕地数量和经济发展水平的影响, 烟叶生产过程中普遍存在烟田长期连作现象, 使烟田土壤无外源有机物料补充碳源, 导致烟田土壤有机碳严重匮乏, 土壤肥力急剧衰退。有研究表明, 长期连作将显著降低土壤有机碳和烟叶产量[3]。在当下加强土壤耕地保护的大背景下, 急需采取有效措施实现植烟土壤的快速“ 增碳培肥” , 以保障土壤耕地质量的提升及其可持续发展。

秸秆还田是当前提升土壤肥力的主要措施。我国玉米秸秆年产量达9亿t, 其碳氮比高达71.29:1, 且玉米秸秆中含有大量植物所需的磷钾硫等营养元素, 是土壤固碳培肥的重要生物质原料[4]。当前, 玉米秸秆还田方式主要有常规还田、腐熟还田和制备成生物炭还田3种, 即分别通过向土壤补充新鲜植物源碳、腐殖化植物源碳以及高温裂解植物源碳而实现土壤增碳。秸秆常规还田是当前农业生产中应用最为广泛的土壤培肥方式之一, 在提升土壤碳库, 改良土壤方面作用明显[5]。陈士更等[6]研究发现, 腐熟秸秆还田可显著提高土壤全氮、速效钾等养分含量, 25.29%, 27.49%。秸秆经高温制备成生物炭后含有较高浓度的碳和丰富的多孔结构, 能够提高土壤有机碳含量和稳定性[7]。通过增加土壤外源有机物的输入, 不仅能够改善农田土壤理化性质, 同时能够影响土壤有机碳的分解速率和稳定性[8], 最终导致土壤有机碳储量变化。玉米秸秆因具有较高的碳氮比, 恰好适宜于烟草“ 增碳控氮” 的土壤需求。然而, 当前的研究尚未比较3种不同形态的玉米秸秆碳对植烟土壤的增碳培肥效果。

黄淮烟区是我国主要植烟区域之一, 以山东省境内分布面积最广。然而, 调查分析表明, 山东主要植烟区土壤有机碳含量为11.37 g/kg, 较山东耕地平均有机碳均值降低了30.69%[9], 其增碳培肥的需求尤为迫切。鉴于此, 本研究以山东典型植烟土壤为研究对象, 探究玉米秸秆碳形态对土壤有机碳、理化特性及酶活性的影响, 以期为植烟土壤的快速增碳培肥提供理论依据与技术支持。

试验于2020年在山东省诸城市贾悦镇(36° 02'N, 119° 19'E)进行, 海拔68 m。该区地处潍坊市东南部, 属温带季风气候, 土壤类型为褐土, 质地为砂质壤土。年均气温14.67 ℃, 年均降水量701.40 mm。种植模式为烤烟-冬闲。供试材料为常规秸秆(秸秆粉碎过1 mm筛), 腐熟秸秆(秸秆粉碎过1 mm筛后, 均匀撒入促腐剂, 进行21 d有氧腐熟), 秸秆生物炭(秸秆粉碎过1 mm筛后, 置于马弗炉中于500 ℃进行炭化)。0~20 cm耕层土壤基本理化性状:土壤容重(BD)1.30 g/cm3, pH 值8.43, 总有机碳(TOC)12.02 g/kg, 全氮(TN)0.53 g/kg, 有效磷(AP)8.94 mg/kg, 速效钾(AK)198.59 mg/kg, 铵态氮(AN)5.86 mg/kg, 硝态氮(NN)6.33 mg/kg。

本试验为土柱试验, 采用随机区组排列。于2020年5— 9月完成。烤烟品种选用NC55, 共设置4个处理, 每处理3个重复, 共计12个处理。分别为:不添加秸秆碳处理(CK); 常规秸秆处理(RS); 腐熟秸秆处理(DS); 秸秆生物炭处理(BC)。秸秆有机碳各组分相对含量见表1。土柱材料采用内径40 cm, 高65 cm的聚氯乙烯(PVC)管制作。将12个土柱埋设位置0~20 cm, 20~30 cm的土层挖出, 分别过5 mm筛, 并混匀备用。将土柱在挖出土层的位置砸入地表下40 cm, 地表上留25 cm。按照原土壤容重计算出回填的土, 依据等碳量原则将20~30 cm土层的土壤分别与常规秸秆、腐熟秸秆以及秸秆生物炭混匀后填充到土柱内, 具体用量见表2。化肥按照烟草推荐肥量施用, 即N 76.95 kg/hm2、P2O5 76.95 kg/hm2和K2O 193.50 kg/hm2。每个土柱间隔0.60 m, 植烟1株。

| 表1 秸秆有机碳各组分相对含量 Tab.1 The relative content of each component of straw organic carbon% |

| 表2 田间试验设计 Tab.2 Experimental treatments |

于烤烟成熟期用环刀采集各小区0~20 cm土壤, 测定土壤容重; 采集耕层0~20 cm土壤, 混匀后将土样分为2份, 一份经过风干研磨, 用于测定土壤pH值、有机碳、全氮、速效钾的含量; 另一部分储存于4 ℃冰箱中, 用于测定铵态氮、硝态氮、土壤酶活和有机碳组分。

土壤理化指标的测定:容重采用环刀法测定; pH值采用pH计(Sartorius PB-10, Germany)测定; 有机碳采用重铬酸钾加热滴定法测定; 全氮采用半微量凯氏定氮法测定; 速效钾的测定采用乙酸铵浸提-火焰光度法; 铵态氮、硝态氮采用1 mol/L氯化钾溶液浸提, 用SEAL AA3连动流动分析仪测定。

土壤酶活的测定:蔗糖酶活性(Su)采用3, 5-二硝基水杨酸比色法; 土壤脲酶活性(Ur)用靛酚蓝比色法(以NH3-N计); 碱性磷酸酶活性(Ps)采用磷酸苯二钠比色法; 纤维素酶活性(Ce)采用硝基水杨酸比色法测定。

碳组分含量测定:可溶性有机碳(DOC)测定[10]:去离子水浸提(土水比为1:5), 用Multi N/C 3100自动分析仪测定过滤液中可溶性有机碳含量; 颗粒有机碳(POC)测定[11]:5 g/L六偏磷酸钠溶液进行分离提取; 微生物量碳(MBC)测定:氯仿熏蒸-K2SO4提取法。

有机碳官能团结构的测定:采用13C核磁共振波谱技术(NMR)分析。土壤样品分析前先用HF去除金属离子干扰[12]。具体方法:风干土过0.15 mm筛, 称取7.5 g于离心管中, 加入50 mL 10%的HF溶液振荡1 h(25 ℃, 100 r/min), 离心10 min(3 000 r/min), 移去上清液, 继续用HF处理, 共重复处理8次, 振荡时间分别为:4次× 1 h, 3次× 12 h, 1次× 24 h。处理后的残余物用蒸馏水洗至中性:加50 mL蒸馏水, 振荡10 min, 离心10 min(3 000 r/min), 去掉上清液, 整个过程重复5~6次, 冷冻干燥后用玛瑙研钵研磨后过0.15 mm筛待测。土壤有机碳化学结构波谱大多划分为四大官能区:烷基碳(Alkyl-C, 0~45 ppm); 烷氧碳(O-Alkyl-C, 45~110 ppm); 芳香碳(Aromatic-C, 110~160 ppm); 羰基碳(Carbonyl-C, 160~190 ppm)。其中, 烷基碳+芳香碳=疏水碳(Hydrophobic-C), 烷氧碳+羰基碳=亲水碳(Hydrophilic-C)。

试验数据用SAS 9.4软件进行方差分析和主成分分析, 用MestReNova软件进行有机碳官能团的分析, 显著性检验采用LSD法(α =0.05)。采用SPSS 21.0统计分析软件进行相关性分析, 制图采用Origin 9.5软件。通过提取主成分并计算得分以评价土壤肥力质量。主成分分析计算土壤肥力综合得分公式如下[13]:

F=F1× δ 1+F2× δ 2 +……+Fn× δ n

式中, F指土壤肥力综合得分; F1指主成分分析中提取出的第1主成分的得分; δ 1为第1主成分的方差贡献率; Fn指主成分分析中提取出的第n主成分的得分; δ n为第n主成分的方差贡献率。

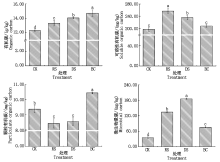

2.1.1 秸秆碳形态对土壤有机碳组分的影响 不同秸秆碳形态对土壤有机碳组分含量影响显著(图1)。与不添加秸秆碳相比, 3种形态秸秆碳投入均显著提高土壤有机碳和微生物量碳含量(P< 0.05), 增幅分别为有机碳:秸秆生物炭19.85%, 腐熟秸秆14.46%, 常规秸秆8.35%; 微生物量碳:腐熟秸秆427.80%, 常规秸秆281.77%, 秸秆生物炭75.15%; 常规秸秆和腐熟秸秆处理显著提升了可溶性有机碳含量, 增幅分别为30.44%, 19.58%(P< 0.05); 秸秆生物炭处理土壤颗粒有机碳含量显著提高了42.40%(P< 0.05), 常规秸秆和腐熟秸秆处理则表现出显著降低(P< 0.05)。可见, 3种形态秸秆碳均对有机碳、可溶性有机碳和微生物量碳有提升效应, 仅秸秆生物炭处理显著提高土壤颗粒有机碳。

由表3可知, 与不添加秸秆碳相比, 常规秸秆和腐熟秸秆处理提高了可溶性有机碳/有机碳, 其中呈显著差异的是常规秸秆, 增幅达20.63%(P< 0.05); 秸秆生物炭处理显著提高了颗粒有机碳/有机碳, 增幅为19.25%(P< 0.05); 3种形态秸秆碳均显著提高微生物量碳/有机碳(P< 0.05), 增幅分别达腐熟秸秆317.65%, 常规秸秆229.41%, 秸秆生物炭47.06%。综上可知, 3种形态秸秆碳通过增加微生物量碳/有机碳, 促进土壤有机碳周转。

| 表3 秸秆碳形态对土壤有机碳组分分配比例的影响 Tab.3 Effect of straw carbon form on soil organic carbon distribution ratio of the components% |

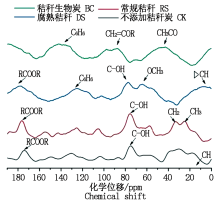

2.1.2 秸秆碳形态对土壤有机碳结构的影响 结合图2和表4可以看出, 常规秸秆与腐熟秸秆处理土壤有机碳官能团烷氧碳为主, 其相对含量为38.86%~56.69%, 较不添加秸秆碳提高了土壤烷氧碳和羰基碳(易降解碳组分)的相对含量, 分别提高4.22~22.05百分点和1.15~20.92百分点。而秸秆生物炭处理下土壤有机碳以烷基碳官能团为主, 相对含量高达46.30%, 较不添加秸秆碳提高了土壤烷基碳(难降解碳组分)的相对含量, 提高18.37百分点。此外, 秸秆生物炭处理显著提高了烷基碳/烷氧碳(A/O-A)与疏水碳/亲水碳(Hydrophobic-C/Hydrophilic-C)。

| 表4 不同处理土壤有机碳各组分相对含量 Tab.4 The relative content of each component of organic carbon in straw and different treatment soil% |

由表5可知, 不同形态秸秆碳的添加对容重影响不显著。腐熟秸秆和秸秆生物炭处理较不添加秸秆碳显著降低土壤pH值, 降幅分别为1.75%, 1.52%(P< 0.05)。常规秸秆处理全氮含量较不添加秸秆碳显著降低, 降幅达22.73%(P< 0.05), 而腐熟秸秆、秸秆生物炭处理全氮含量较不添加秸秆碳处理无显著差异。与不添加秸秆碳处理相比, 3种形态秸秆碳处理均增加了土壤碳氮比、速效钾、铵态氮和硝态氮的含量, 其中常规秸秆处理显著增加了碳氮比, 增幅为41.23%; 常规秸秆、腐熟秸秆和秸秆生物炭处理对铵态氮的增加作用呈显著差异, 增幅为秸秆生物炭(19.93%)> 腐熟秸秆(9.93%)> 常规秸秆(7.11%); 腐熟秸秆和秸秆生物炭处理对速效钾的增加量显著, 增幅分别达15.24%, 65.72%(P< 0.05); 秸秆生物炭处理对硝态氮的增加显著, 增幅达5.77%(P < 0.05)。由此可见, 施用秸秆有利于改善土壤环境, 提升土壤养分含量。

| 表5 秸秆碳形态对土壤理化性质的影响 Tab.5 Effects of straw carbon form on soil physical and chemical properties |

由图3 可知, 与不添加秸秆碳相比, 常规秸秆、秸秆生物炭处理均可显著提高蔗糖酶和脲酶活性, 其中以常规秸秆处理的增加作用最明显, 增幅分别为71.78%, 40.00%(P < 0.05); 秸秆生物炭处理提高了纤维素酶的活性, 增幅达9.60%(P> 0.05); 3种形态秸秆碳均显著提高了磷酸酶活性(P< 0.05), 增幅为秸秆生物炭(57.49%)> 腐熟秸秆(25.15%)> 常规秸秆(19.76%)。可见, 原状秸秆碳的添加更有助于提高蔗糖酶和脲酶活性, 而秸秆生物炭添加更有助于提高纤维素酶和磷酸酶活性。

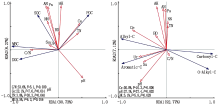

由图4-A可知, RDA分析图共解释了土壤有机碳含量总变化的99.00%, 其中第一轴和第二轴的解释率为90.73%, 8.27%。结果表明, 土壤碳氮比(C/N)(33.6%, F=5.1, P=0.030)、纤维素酶(Ce)(22.1%, F=7.6, P=0.014)、全氮(TN)(3.8%, F=30.3, P=0.040)是影响土壤有机碳含量的主要影响因素。其中, 纤维素酶对有机碳含量的影响最大, 且纤维素酶与有机碳和颗粒有机碳呈正相关。图4-B可知, 11个环境变量共解释了土壤有机碳结构总变化的99.89%。第一轴和第二轴的解释率分别为92.77%, 7.12%。结果表明, 土壤纤维素酶(Ce)(50.8%, F=10.3, P=0.006)、pH值(37.1%, F=27.4, P=0.002)和速效钾(AK)(5.1%, F=5.8, P=0.028)对有机碳官能团组成影响均达到显著水平。其中, pH值对有机碳结构的影响最大, pH值与芳香碳成正相关, 纤维素酶和速效钾与烷基碳呈正相关。因此, 土壤纤维素酶、pH值和速效钾含量改变是导致不同处理间土壤有机碳官能团结构存在差异的主要原因。

本研究分别选择容重、pH值、有机碳、可溶性有机碳、颗粒有机碳、微生物量碳、全氮、碳氮比、速效钾、铵态氮、硝态氮、蔗糖酶、脲酶、纤维素酶、磷酸酶、烷基碳和芳香碳共17个指标进行主成分分析。将累积贡献百分率≥ 70%作为提取原则[14], 得到2个主成分, 累积方差贡献率为73.67%(表6), 2个主成分的特征值分别为7.69, 4.83, 贡献率分别为45.25%, 28.42%。第1主成分因子(F1)在容重、有机碳、颗粒有机碳、速效钾、铵态氮、硝态氮、纤维素酶和磷酸酶指标上的载荷系数较大, 第2主成分因子(F2)在可溶性有机碳、微生物量碳和碳氮比的载荷系数最大, 可见土壤容重、养分因子、生物酶因子及有机碳含量是决定土壤肥力质量的重要因子。进一步通过主成分得分与各因子的特征值百分率进行加权求和计算得出土壤肥力质量得分, 如表7所示, 各处理的综合得分大小顺序为不添加秸秆碳(-0.72)< 腐熟秸秆(0.02)< 常规秸秆(0.13)< 秸秆生物炭(0.57)。常规秸秆、腐熟秸秆和秸秆生物炭处理均可较不添加秸秆碳提高土壤质量。其中, 秸秆生物炭处理提升效果最明显, 较不添加秸秆碳提升了179.17%。可见, 秸秆生物炭是短期内提升土壤质量的较优选择。

| 表6 土壤因子的主成分提取及旋转因子载荷矩阵 Tab.6 Principal component extraction and rotated component matrix of soil factors |

| 表7 各因子得分及土壤肥力质量得分 Tab.7 Scores of principal components and general scores of soil fertility quality relative to treatment |

国内外大量研究均证实, 秸秆还田可显著增加土壤有机碳含量[15, 16], 同时本研究结果显示, 施用秸秆生物炭处理对于提升土壤有机碳含量的效果最好, 原因是秸秆在制备成生物炭时大部分碳以稳定态芳香碳固定下来, 施入土壤后可直接提升土壤有机碳含量, 且秸秆生物炭相较于常规秸秆和腐熟秸秆有较高的碳含量和孔隙度, 可直接提高有机碳含量[17]。利用13C核磁共振波谱技术(NMR)对不同玉米秸秆碳形态的表征和土壤有机碳结构的测定, 结果表明, 秸秆生物炭处理较不添加秸秆碳增加了烷基碳(难降解碳组分)的相对含量, 降低了烷氧碳、羰基碳(易降解碳组分)的相对含量, 这与王学霞等[18]研究结果相似, 原因是秸秆生物炭中含有大量难分解的碳组分, 增加了土壤有机碳稳定性。烷基碳/烷氧碳和疏水碳/亲水碳反映土壤有机碳的稳定性, 比值越大说明由团聚体作用引起的有机碳稳定性越高[19]。秸秆生物炭较不添加秸秆碳可提高烷基碳/烷氧碳和疏水碳/亲水碳, 表明施用秸秆生物炭可增加土壤稳定性。

可溶性有机碳、颗粒有机碳和微生物量碳能够较快反映土壤碳库的微小变化, 可作为有机碳变化的早期指标[20]。可溶性有机碳和微生物量碳与土壤中养分流转、土壤碳循环密切相关[21]。本研究表明, 常规秸秆和腐熟秸秆处理较不添加秸秆碳显著提高了土壤可溶性有机碳和微生物量碳的含量, 而秸秆生物炭处理可显著增加颗粒有机碳和微生物量碳的含量。这是由于常规秸秆和腐熟秸秆均能为土壤微生物提供大量碳源, 促进微生物的生长繁殖, 使得土壤可溶性有机碳和微生物量碳含量较不添加秸秆碳显著提高。而秸秆生物炭由于其多孔结构和表面基团, 易于吸附多种养分和土壤颗粒, 故而增加土壤颗粒有机碳和微生物量碳的含量[22]。可溶性有机碳/有机碳和颗粒有机碳/有机碳能反映土壤中碳库状态[23], 比例越高, 有机碳越容易被微生物分解利用, 土壤碳库越活跃, 比例越小意味着土壤有机碳越稳定。本研究发现, 常规秸秆处理较不添加秸秆碳显著提高可溶性有机碳/有机碳, 原因是秸秆还田后被微生物分解, 增加了土壤中可溶性有机碳的含量。微生物量碳/有机碳的变化反映了土壤中微生物碳的来源及转化效率[24], 本研究的3种秸秆碳形态均可显著提高微生物量碳/有机碳, 说明秸秆碳投入可提高土壤有机碳周转速率。

李美璇等[25]研究表明, 玉米秸秆生物炭能够有效抑制黑土中铵态氮和硝态氮的淋失。本研究也表明, 秸秆生物炭对土壤速效养分的提升效果要优于其他形态的秸秆碳, 这是因为秸秆碳投入, 尤其是制备成生物炭后更易与土壤中的养分发生络合反应, 形成有机结合态养分, 促使养分固定[26], 在一定程度上提升了土壤肥力。本研究中不同秸秆碳形态对土壤容重无显著影响, 可能与试验年限有关[27], 今后需进一步开展多年定位试验, 以明确不同秸秆碳形态对土壤物理特性的影响。

土壤酶活性是反映土壤肥力的重要生物学指标。秸秆还田可促进作物根系代谢, 使根系分泌物增多, 微生物繁殖加快, 从而提高土壤酶活性[28]。Xin等[29]研究发现, 秸秆生物炭处理可提高纤维素酶和磷酸酶的活性, 且磷酸酶的活性提高程度要高于纤维素酶, 这与本研究中秸秆生物炭处理可显著提高磷酸酶的活性, 而对纤维素酶活性提升效果不显著的结果一致。可见, 秸秆生物炭对土壤酶活性的影响变异性较大, 这可能与生物炭结构特性与底物之间的反应有关[30], 由于生物炭较强的吸附性能, 一方面通过吸附反应底物促进酶促反应的进行, 另一方面通过对酶分子的吸附而抑制酶促反应的进行[31]。

进一步通过冗余探究各指标理化性质及酶活性对土壤有机碳组成及结构的影响发现, 碳氮比、纤维素酶和全氮是影响有机碳含量的显著因子。其中, 纤维素酶对有机碳含量的影响最大, 且纤维素酶与有机碳和颗粒有机碳呈正相关, 这与前人观点一致, 纤维素酶将难溶的纤维素类物质分解成单糖, 从而参与土壤有机质的分解转化, 影响土壤活性有机碳的转化循环过程[32]。而对于有机碳结构组成, 纤维素酶、pH值和速效钾均为极显著影响因子, 其中, 纤维素酶和速效钾与烷基碳和芳香碳呈正相关, pH与芳香碳成正相关。

烷基碳和芳香碳是表征土壤碳库具有更高的稳定性重要官能团[33]。因此, 本试验只选择了烷基碳和芳香碳2个官能团与另外15个土壤指标进行主成分分析。结果表明, 秸秆生物炭处理的土壤肥力质量综合得分表现最高, 该结果与石含之等[34]的研究一致, 这与玉米秸秆生物炭性质有关, 一是, 玉米为高碳氮比(58.30)作物, 其秸秆生物炭富含更高的稳定态有机碳, 可迅速以自身碳补充土壤有机碳, 有利于土壤固碳及改善有机碳结构[35]; 二是, 生物炭的多孔结构易吸附养料物质, 为微生物提供良好的栖息地, 促进微生物和酶的活性, 进而改善土壤肥力质量。然而, 秸秆碳形态对土壤有机碳及肥力的长期影响效应还需要在今后的试验中进行跟踪监测。

常规玉米秸秆、腐熟玉米秸秆以及玉米秸秆生物炭均可提升土壤有机碳、可溶性碳和微生物量碳含量, 其中, 秸秆生物炭处理较其他处理增加烷基碳(难降解碳组分), 有利于增强土壤碳的积累和稳定性。另外, 秸秆生物炭处理更有助于提升土壤养分含量和纤维素酶、磷酸酶活性, 常规态玉米秸秆处理有助于提高蔗糖酶和脲酶的活性。其中碳氮比、纤维素酶和全氮是影响有机碳各组分含量的主要因子, 蔗糖酶、pH值和速效钾是影响有机碳结构的主要因子。可见, 玉米秸秆生物炭在短期内具有提升有机碳含量及稳定性、养分含量和酶活性的显著优势, 且土壤肥力质量评价中也以秸秆生物炭处理的得分最高(0.57), 因此, 在烟田生产中可优先选择玉米秸秆生物炭以实现植烟土壤的快速增碳培肥。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|